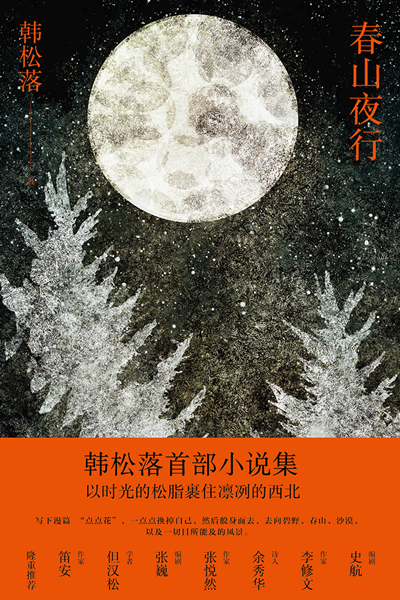

韩松落《春山夜行》:在西北的春天里走向荒野

在西北,即便是春意也是凛冽的。

2023年春,作家韩松落的首部短篇小说集《春山夜行》出版。十几篇故事的写作时间横跨过去的二三十年,从做着白酒生意的异乡人,到巡回于西北各地的女子演讲团,从半自传式的《妈妈的语文史》,到记忆里的“农场故事”,韩松落在小说里扮演着别人的命运,也重新打捞着自己的生命经历。

出版小说之前,韩松落写了多年的专栏,出过好几本和电影、音乐、娱乐相关的评论文集。而在《春山夜行》里,那些90年代的音乐和电影有时候会浮现出来,和作者自己的人生轨迹不谋而合。他执着地在小说里重现二三十年前的情形:人们刚刚开始使用电脑和网络,蒙着迷雾的小城还没有变成真正的城市,一个人若是失踪了,就会彻底消失。

“不管当时还是现在,我想写的,始终就是一些画面和漂浮在画面上的凄怆感。”对于韩松落来说,这些小说大多开始于某些画面,蜿蜒的山路,一排又一排的果树,黄昏下的城外小镇,在大段的静物里,唤起的是流动的西北风景以及西北人不断迁徙的生活。在后记里,韩松落将这种从画面开始的写作习惯追溯到五六岁时用彩色铅笔写下的“故事”:他用不知名的红色“点点花”涂抹了一个单纯又危险的故事。在往后的几十年里,这个故事原型从未消失,而是随着他对于植物、对于世故的知识逐渐成长出来。到了《春山夜行》里,在北方呛人的旷野上,这些小人物的故事像浓雾一样升起,散开,又合上,如同他所形容的西北人,一辈子都在走向荒野,那也算是一种根源和归宿。

走向荒野和异域

记者:《春山夜行》是你的第一部小说集,创作年代横跨了二三十年。这些故事是如何被选择和收录起来的?

韩松落:过去二三十年时间,尽管我绝大部分时间都用来写随笔和专栏了,但哪怕一年就写一两篇小说,整个下来还是攒了不少的小说,可以出两三本书,但我只选了这些故事放到这本书里,首先是它们质量差不多,文学性比较强。第二个标准是整体调性比较接近,都是讲述城市和人命运的故事。第三是我希望它们能够体现时代感,时间和场景能连缀起一条时代线。

记者:在这些短篇小说里能看到大篇幅对于西北“呛人”的风景的描写。你如何看地域性写作?会愿意被贴上西北作家的标签吗?

韩松落:刚开始写作的时候,我极力地避免让自己成为某一个地方的写作者,不想给自己加上“西北”这样一个标签。一方面是我当时写的好多东西都是电影、娱乐、流行音乐、时尚这一类,我觉得“西北”这样一个标签可能会影响大家对我写的文章的阅读和判断,你一个乡巴佬也可以写这个?另外一个原因是,几乎在我1995年刚开始写作的同时,我就开始上网了,到了1997年,网络已经成为我生活的一部分,网络一直在影响我的写作和生活,让我觉得我是一个可以出现在任何地方的人,也是属于任何地方的人,地理属性好像不是那么重要了。还有一个重要的原因,我在新疆出生长大,在甘肃生活,这种长期的迁徙、流转,让我的属地概念极其淡薄,任何地方都不属于我,我也没有必要属于任何地方。我以飞地的姿态存在,但作为飞地本身,我似乎也没有体现任何一个地方的特征。

但是二三十年过来,我深深觉得人还是需要落地,需要有一套根系,尤其在小说的世界里,这个根系尤其重要。你无法全然虚空,全然虚无。即便虚无,也需要用具体的事物加以映衬,即便反对一个地理属性,也先要拥有一个地理属性。中国古话说“江山之助”,和丹纳的《艺术哲学》有相近的意思,就是一个人所拥有的地理环境会造就他的性格,一个地方的山川会帮助你形成创作风格。

我开始接受这种“江山之助”,刻意属于西北,刻意落地,西北也慢慢深入到我生活的角角落落里,我的思维方式,我小说里的风物人情,慢慢地越来越西北。我开始刻意强调这个过程,甚至有点欣喜地呈现这个过程,以至于,西北人的性格呈现也成为这部小说集的一个核心。比如第一篇《春山夜行》,通篇都在讲西北人是怎样的,西北人性格里的礼仪感,西北人的边界意识,西北人做生意和交流的方式,西北人跟别人的隔膜是什么。

但我依然不太希望被贴上西北作家的标签。因为人们对于西北有一个固定的想象和印象,他们会期望在小说里看到戈壁、荒漠,看到麦子地,看到乡土故事,看到藏族阿妈、花儿歌手的生活,是所谓的“游客凝视”。这种期望、这种凝视也是一种干扰,违背这种期望需要付出相当大的代价。

那我能做什么呢,我希望用我的写作,用我的生活,给“西北人”这个印象增加一些新的因素,一些新的理解角度。我没有骆驼,也没有骆驼证,我并不会拉牛肉拉面,也不会扭脖子,更不会唱花儿(尽管我努力学了),我用电脑,我穿FDMTL,看A24出品的电影,我知道你们试图游客凝视我,我在嚎叫,在试图挣脱。有意思的就是这个过程,一边接过标签,一边对标签进行深加工再进行反对。

记者:你在后记里写到写作是你“走向荒野的室内方式”,是不是也和西北的地域性有关?

韩松落:对。我们的文化传统里,或者说以中原为核心的文化传统里,有一个重要的命题,是寻找桃花源,就算人在桃花源,都还不够,还要穿过明明暗暗的洞穴隧道,去找另一个更幽闭更不被世情干扰的桃花源。但生活在西北的人好像是走向了另外一个方向,本来就生在荒野,又在不停地走向荒野。就像破罐子破摔一样地去拥抱一个不那么繁华,不那么讨喜、不那么有进取心的世界。而那个世界,是个异域。意识到这一点以后,就想用我的小说大刀阔斧地去体现西北人的这一面。

所以我故事里的人都在“出走”,不是走向大城市,走向桃花源,走向乌托邦,而是走向荒野,走向疯狂,走向那种颠簸的没有尽头的长路。《春山夜行》里的“行”,也是有这么一个意思在里面。尽管他们走的范围可能很有限,但是这种行走是西北人骨子里的一种东西,走不远也要走。也有很多人去了北上广,貌似去了他们的桃花源,但是他们根本不能真正融入,他们的性格,他们的行动和周围的人还是不太一样,大城市也不可能真正接受他们,北上广对他们来说还是一个荒野,一个较为繁华的荒野。西北人这种把任何地方都能异域化的特质,让我非常着迷。

记者:《天仙配》《迷城》《天使之声》有好几篇小说里都有失踪的情节,它们出现在邻居或者报纸等第三者的叙述里,有时候好像变成都市传说。可以说这些感受和体验都根植于童年和故乡吗?

韩松落:我觉得和时间和地点都有关系。在我生活的年代,也就是这个小说里的人生活的年代,上世纪八九十年代,西北人在不停地往外走,去有更多水的地方,去更温暖的地方,去适合生存的地方,去更好赚钱的地方。这是深植在西北人基因里的,所以,西北历史上也有好多未解之谜都是和迁徙有关的。

这种出走如果发生在现在,可能不那么太像“失踪”,但在八九十年代,出走就是永别,就是失踪。在我成长的年代,不停地有人从我生活里走出去,一旦走了,就完全没有下落,就再无音讯,就彻底失联。一旦失联了,他对于你来说,其实就等于消失了。人竟然会消失,一个那么具体的,活生生的人居然会消失,这件事让我非常困惑,尤其在我成长的年代,给我造成了极大的困扰。人能这么轻易消失,那么人存在的意义是什么,他出现在你的生活中的意义又是什么。我耿耿于怀,所以写了很多失踪,这本《春山夜行》和下一本小说集里的所有故事,都是和失踪有关的。

不过,就算到了现在,通讯这么发达,很多人在离开西北以后,还是会“失踪”,还是会变成“都市传说”,因为他离开的目的,就是世俗的成功,一旦不成功,就没有重新出现的必要。失败就是一次彻底的社会性死亡,我觉得非常有意思,这也是我这一代的西北人在通讯不会中断后,还要接受的失踪。

小说的音乐感和画面感

记者:好几篇小说的故事都有年代感,很多事情发生在八九十年代到千禧年,为什么会执着于去写过去的那个年代?

韩松落:我觉得人都是在很久之后,才知道自己处在时间线上的什么位置,处于什么样的坐标。到了我这个年纪以后,我知道过去的每个瞬间,我在什么位置上了,这种知道,让我产生一种特别强烈的时间感和丧失感,所以我特别愿意写时间跨度很大的故事,有意地把人和物放在很长的时间线上,不停地走,不停地丧失,催生出流逝感。这本集子里特别能体现这种追求的就是《五怪人演讲团》,小说的后半段我用了电视剧梗概的方式来写,3400字写了6个人20年的生活,想用节奏非常快的讲述来突出这种时间流逝的感觉。

有话说,过去是一个异域,特别能概括我的感受,在时间和地理的双重撞击下产生的感受。我每次想起我的过去,我觉得像是另一个人经历过的另外一个时间里的事情,那种异域感非常强烈,过去的那个世界是真的吗?还是我虚构出来的?过去的我和现在的我,可以缝合到一起吗?所以我一次次地写它们,其实是在确认它们,不停地用书写的方式重返过去那些地方,让那种异域感不要太强烈,让过去的我和现在的我不要互相成为他者。

记者:在时间线上,很多故事并不是线性叙事的,而是和主人公的视角回忆有关。像是《妈妈的语文史》里面是用音乐来做线索的。这种有点“意识流”的叙事方式是怎样形成的?

韩松落:我十四五岁的时候,《追忆似水年华》和《尤利西斯》在国内出版了,我也啃完了这两本书,但是这两本书没有对我的写作产生影响。意识流的写作方法,似乎一直没能对我产生影响。毕竟,我是站立在中国俗文化的基础上,对“故事”有强烈的要求。

1997年,我开始写《妈妈的语文史》的时候,之所以能写成那个样子,我觉得更多是受到了电影的影响。当时,海外电影的DVD和VCD已经开始在市场上流通了,一些音像店还开辟了刻录盘业务,我得以看到很多20世纪六七十年代的欧洲电影,也接触到这些电影所依赖的文本,比如罗伯-格里耶的《去年在马里昂巴德》和杜拉斯的《情人》。这种视觉和文本联动的方式,对我影响巨大。我假设我写下的文字,都是建立在一部电影的基础上,试着拿文字去描绘我的视觉想象。

还有一些电影我没能看到,但仅仅是对这些电影的描述,就对我产生了很大影响,例如杜拉斯的《卡车》,在很多年里,我只看到介绍,知道它是两个人念出来的,两个人用话语,构筑出了一条长路,一辆卡车,一个司机,以及一个搭车的女人。我凭借这点介绍,想象出了一部电影,这部由我想象和生成的电影,也对我产生了影响。等到二十年后,我真正看到这部电影的时候,我反而没那么激动了,它也没有能够渗透到我的感受里。

记者:说到音乐,除了写作,你还写歌,写乐评,音乐在你的写作里扮演了什么样的角色?

韩松落:很重要的角色。我有两个想做而没做成的职业,一个是画家,另一个是音乐人。这两个愿望没有成功,但是后来都用文字的方式转化了。写作的时候,我会用音乐和绘画的方式来解决一些问题。

我在写作的时候,特别希望达成一种音乐和画面的逻辑,一个场景到下一个场景,我希望是用感受力上的东西来达成链接和过渡,而不是叙事的逻辑。就像我在后记里说的,基本上我写每一个场景,首先都是有一个画面的,我只不过是在描述这个画面。而在音乐里,一段音乐到下一段音乐,也是有自己的逻辑的。这个小说集的很多篇目,我都是用这样一种方式来构造的。比如《五怪人演讲团》,我觉得那是一篇音乐小说,罗列拼贴了很多事件、人物故事和世界大事,这中间没什么叙事逻辑,是一种音乐的逻辑,好像时间在背后流动,把所有的事粘贴在一起。《天仙配》里,一个故事讲完,后面忽然有一大段事无巨细地讲索兰和儿子留下的东西,这部分在文字上可能有点难理解,但是在音乐上就解释得通:一个乐曲,可能前面几个乐章已经把该表达的表达完了,但还是会来一个乐章,重复前面的主题,用来消退激情,也用来形成余味。甚至,在乐曲演奏完,在演出结束后,乐手们还会进行余兴派对,这个余兴派对可能通宵达旦,长度远远超过正式演出,我的小说也是想以主题重演和余兴派对的方式作为结尾,达成乐曲的结构。

文学和女性都是一种境遇

记者:这部小说集大多数故事都是以女性为主角,你在写作的时候为什么会想要用女性视角?

韩松落:用女性视角对我来说是很自然的事情。我从小到大很多时间都是和我母亲生活在一起,我看到了她生活中的很多细节,也完全理解她的各种困难,也会透过她的视角看待事情。甚至连我母亲的片言只语也给我带来了很大的影响,成了我的一个行动指南。我甚至觉得,我其实在有意无意地模拟和延续我母亲的生活。

尤其有意思的是,我母亲和我们一家人的生活,是有一个断裂带的,我们从新疆到了甘肃,经历了这场断裂,于是就会有比较,就会发现人的境遇,女性的境遇不是一成不变的,而是跟着环境和时势的变化而变化。原来在新疆,我母亲都被叫作同志或者主任,回到老家甘肃,突然就被唤作“婆子”了,周围的人把她叫“郑婆子”。类似这样的事件有很多,这种断裂,也组成了我对于女性的认识。

女性视角就自然地出现在我的小说,甚至我的随笔评论里。我之前写过一本关于女明星的书《我们的她们》,还有很多影评,都是关于女性的。

另外,我比较固执地认为,一个时代开始产生变化以后,无论是好是坏,最先被影响的就是女性。所以当我想写这个社会的变化的时候,我愿意用女性来作为一个“试纸”,用女性的遭遇、变化和命运来试探这些事,来探测时代的进展或者后退。

记者:你在后记里说到“去写作,那他就是一个相对意义上的女性”,认为写作本身就是具有女性特质的事情。但是历史上那些被称作“大文豪”的几乎都是男性,一直到最近,女作家可能仍然需要为自己的写作谋求表达空间。你对此是怎么看的?你理解的写作的那种“相对性”和女性特质是怎样的?

韩松落:历史上的大文豪确实都是男性,但是这种大文豪的地位仅限于文学写作这个体系,他们在整个社会体系里是非常弱势的,一个本来位于社会上层,生活在贵族家庭的人,一旦开始写作,完了,你顿时就成了整个社会的异类,人们虎视眈眈地盯着你,看看你什么时候爆发巫性。我觉得在这一点上和女性其实是一致的,所以我们的社会里始终把文艺当做一种阴性的事物,觉得你是情绪化的,你会歇斯底里,你会有一些不合时宜的表达,你是有破坏性的等等。我觉得这二者之间产生了一种强烈的勾连,就像前段时间流行的那句话:女性不是一种性别,是一种境遇。文学艺术和女性一样,不单是一种身份,也是一种境遇。当一个人开始写作的时候,他就被整个社会视为“女性”了。

记者:你现在的日常写作状态是怎样的?之后会有哪些作品计划?

韩松落:现在第二本小说中短小说集已经写完了,下一本已经完成了一些篇目。今年的目标就是能写三本中短篇小说集,明年开始就写长篇了。基本上除了外出活动,我是有时间就会在家写东西。有时候要写一些我不太熟悉的职业领域或者社会阶层,我会花一些时间用来采访。

我觉得到了我这个年龄,再不写就来不及了,我们剩下的时间不多了,还有人工智能已经在方方面面地取代我们,在它还没有自主意识之前,我想尽可能去多写一些东西,哪怕就多写一篇,多写一年。