外卖诗人王计兵:生活中,我很少有“差评”

4月16日,正值世界阅读日前夕,在北京南二环的一间会议室,我如约见到了王计兵。由于交通延误迟到,我感到特别尴尬,但这种不适感在见到王计兵的那一刻便烟消云散。他饱经风霜的脸上洋溢着朴实而憨厚的笑容,厚实的手掌传递出的温暖,仿佛是被冬日暖阳晒过一季的热度。

1988年,19岁的王计兵告别了河南的乡村,开始了进城务工的生涯。那是一个文学作品如雨后春笋般涌现的年代,也是年轻的王计兵与朋友们最热衷的话题。阅读成为一种时尚,深深融入人们的日常生活。王计兵曾经不惜步行18里路,只为一睹《收获》杂志上余华的《活着》……年轻的日子总是对未来充满迷茫,而文字总能在关键时刻给予他莫大的慰藉。也是在这时,受到文学熏陶的王计兵自己拿起笔开始写作,一写就坚持了37年。尽管20多年来几乎未留下任何手稿,尽管要面对家人的反对和不解,阅读和写作已经成为他生命中不可或缺的部分。正如他所说,诗歌如同生命空地上的大雪,虽不改变任何现状,却让自己的生活变得多姿多彩。

“送外卖是我这些年来从事的最轻松的工作”,王计兵在一次访谈中这样表示,曾经居无定所、饱尝艰辛的人仍然以平静和乐观面对生活。王计兵回忆,去年回老家,下车后见到久违的、熟悉的场景,临时决定步行回家。多年来源于时间碎片化严重养成的用语音“写作”的创作习惯在此刻发挥了作用,触景生情,他边走变诉说,完成了一篇散文。对他而言,写作已经与生活融为一体,即使生活中的艰难和不快,通过阅读或写作来化解,也会变成一种收获。

文学在他心中到底占据着怎样的位置?从春晚的舞台走下,妻子曾问他:“我们就要发财了吗?”他惊出一身冷汗:“我不能说她亵渎了文学,只能说文学尚未对她产生应有的影响。我告诉她,你过去低估了文学,现在却高估了它。”在王计兵看来,文学是神圣且不容玷污的,它是一种“精神的体现”,是一生的追求。他甚至带有一种对文学的“洁癖”:坚持“言行一致”,反对“文品与人品的分离”。

面前的王计兵身着深蓝色衬衫,发型略显凌乱。他在抖音上已经拥有了一大批粉丝,网友的评论让他时刻保持清醒。当我提出那个问题:成名之后,你还有时间写作吗?你的写作之路会受到影响吗?他那朴实的脸上掠过一丝笑容,他明白我想问什么。“我已经57岁了,经历了这么多,内心平静,清楚自己是谁,想要什么。”他微笑着说,“人不可能永远红下去”。被称为“外卖诗人”的他,与“矿工诗人陈年喜”、“沂蒙二姐”一样,是“素人写作”的代表人物,他表示,引起关注只是因为代表了这个时代的某些特征,未来文学的发展会过渡到纯粹的“百花齐放”的黄金时代。

“你是否考虑过写小说?”王计兵回答,或许再过几年,当自己不再能够奔跑,甚至步行也变得艰难时,就会坐在书桌前,开始构思一部小说。他强调,无论外界媒介如何演变,文字始终是文学的基石,是不灭的星光。“我不发光,只是被光照耀”,王计兵说,只要我们对文学怀有热爱,愿意去探索和创作,这束光芒就会持续照亮我们前进的道路。

我推荐余华的《活着》,但一定要跟他“理论理论”

记者:王老师您好,4月23日世界阅读日即将到来,能否谈谈您阅读的心得体会?

王计兵:不以考学为目的,日常之中我们读书有什么用?读书它最主要的是它会修炼一个人,这不是一种虚空,常常无用之用它会发生很大的作用。

读书的经历对我性格训练起到决定性的作用。我从事外卖行业7年,之前我还做过两年的快递员,但是我生活中很少有差评。从业这几年,我不是“十佳骑手”,就是最佳外卖员,还得过奖。日常的阅读会让自己的心特别平静,我也喜欢写作,会把日常素材写进作品,发生一些不愉快的事情时,当你用读书写字去化解,反而会是一种获得。

记者:1988年开始写作时,您大概多大?

王计兵:我19岁。当时我出门做农民工,最初对人生是有过迷茫的,就像上一个话题聊的,读书有什么用啊?可是那个年代是文学的黄金期,年轻人都爱读书,读书是特别时尚的事情,大家日常聊天,偶尔也会蹦出一些金句来。就是在那时,阅读、读书对我产生了很大的诱惑力。

我开始尝试写作后,会根据写作的不同状态和题材,选择要读的书:写小说的时候,大量阅读的都是小说;尝试写散文的时候,大量阅读的都是散文;因为你会被这种氛围包裹,包括你的思维和一些感想……这种气息会影响你,阅读影响你的一呼一吸,影响你的语言表达。

这几年我主要读诗歌。我读书极度碎片化,因为生活一直不稳定。但是爱一件事物可以不受外界影响,它是内心的一种坚守。

《低处飞行》作者:王计兵

出版社:作家出版社出版时间:2024年2月

记者:能聊聊这些年给您印象比较深刻的一些书吗?

王计兵:我跟很多人反复推荐的、印象最深的就是余华老师的《活着》。我有一种感觉,我们不妨回去再去读一读上世纪八九十年代的作家的经典作品。尽管时代不同,那些作品也带着鲜明的时代特征,但是展现出来精神力量还是挺强的,能读出人的精神状态,他那股劲儿。

我当年读余华老师的《活着》,是在《收获》上。我还步行18里路跑县城去寻找这本书的后续。我们生活在乡下,平时看书不是很方便,但是知道几号应该出刊了吧,有时候跑到那里,人家告诉你还没到呢,然后你又跑回来了……那时候感觉特别美好。

我第一遍读《活着》的时候,我想,作者为什么要把这些人都赶尽杀绝,很愤恨,我就想,我要见到了作真得的和他理论理论,你为什么要这样写。

再读的时候,就会读他的笔墨。他整本书用一种冷静的笔调。我想这个作者要具有强大的内心和情感把控力,才可能写得这么冷静,这么从容。它也是我这一生读得最多的一本书,可能每个人读这本书的感觉不一样,我反复地读过,到最后好像是找到了答案:我就想这可能就是活着,活着的本质就是不管你走到哪一步,在人间要守住爱的初心。

有时候尖锐的声音很真诚

记者:看了很多您的访谈,给我印象最深的就是您说您妻子问,上了春晚我们是不是就成了名人了?您说,之前她是低估了文学,现在她又高估了文学。文学在您心中是什么位置?

王计兵:我说把春晚的过程写了两万多字的一篇散文,我和我爱人长期生活也30多年了,我们双方就像知道自己一样那么清晰。

她的生活很实在,不像我,有时候会活得虚幻,这当然是读诗带来的一种美好的虚幻,我喜欢这种虚幻。她性格恰好起到了一种互补的作用,我们家过日子如果离开她的引导还真不行,在生活中我习惯叫她领导。

文学逐渐改变了我们生活的状态,甚至说逐渐占到生活的主导地位。最初她反对我写作,最主要原因就是想,你写作有什么用啊?她的“有什么用”,指的就是不赚钱啊,你赚不来钱,你写得再好也是无用。

但是文学在我心目中不一样的,它是我心里的亲人,尽管它有时候不优秀,但我仍然爱它,我仍然希望它能改掉毛病,逐渐美好起来,这可能是每一个写作者心中的一种执念,它就是一种精神的存在——我们陪着它,它也陪着我们一天天地成长。当你发现它变得像你喜欢的样子、靠近你时,那个心情只有喜欢读书和喜欢写作的人才能真的知道。

当写作已经介入我们生活的时候,我爱人对写作的期望值开始变高。我告诉我爱人,说我哪篇文章发表了,她就冷不丁给你来句话,也没有给你多少钱。她总是在我最开心的时候来一盆冷水,让我瞬间从这种激情中冷静下来。就像我在《赶时间的人》中写的一样:在这个人间不断地淬火。

春晚的光环我们都知道,我爱人问:你上完春晚就是名人了吧?我们是不是马上就要发财了?我真的是起了一身冷痱子。我不能说她是玷污了文学,只能说文学还没有对她产生正确的引导。我,你以前看低了文学,现在是看高了文学。

文学在我心目中是一条路,要一直走下去。你会看见这条路上一直有一个人,越走越远,最后走完他的一生,逐渐在后人的视线中消失。它告诉你,这条路可以继续向前走,这才是文学最终的价值。

记者:您说得太好了。您有自己的抖音号,您在上面都发一些什么内容,会在评论区和读者留言吗?

王计兵:其实我对于多媒体接触的能力是比较弱的,说实话我也不避讳这点,抖音实际上是我爱人在做。平时我会配合她,比如拍一段螳螂拳。我还是希望她多做一些文学性的视频,她说那样可能涨粉比较慢,我说我需要的是文学的纯粹性,可能比较慢,但有一部分人会比较关注。

当然,网络上有好的一面,也有另外一种声音。时常一件事情发生,会有两极化声音出来,最初是对我们有影响的。我爱人曾经因为网络评论在那抹眼泪,低着头说”我没有信心了,我不知道下面的应该怎么做了”,她会受这样的干扰。

天下事情,你不要去追求完美,真正的完美是不存在的,做人也是这样。尽管一些声音很尖锐,但特别诚恳,你如果接受,对你非常有帮助,我也会特别关注这些。有的网友说,你这好多诗歌像散文,他不见得是批评你,这时候你就要开始思考,尽量让自己的语言更加精炼。

我承认我的作品里有很多瑕疵。能帮助我改进的这部分声音一定要听取,至少是一种激励。其实人被赞美包裹也不一定是件好事情,如果大家一味在吹捧,人可能会失去理智。有时候尖锐的声音很真诚。

坚信人类的情感是共通的,文学不分国界

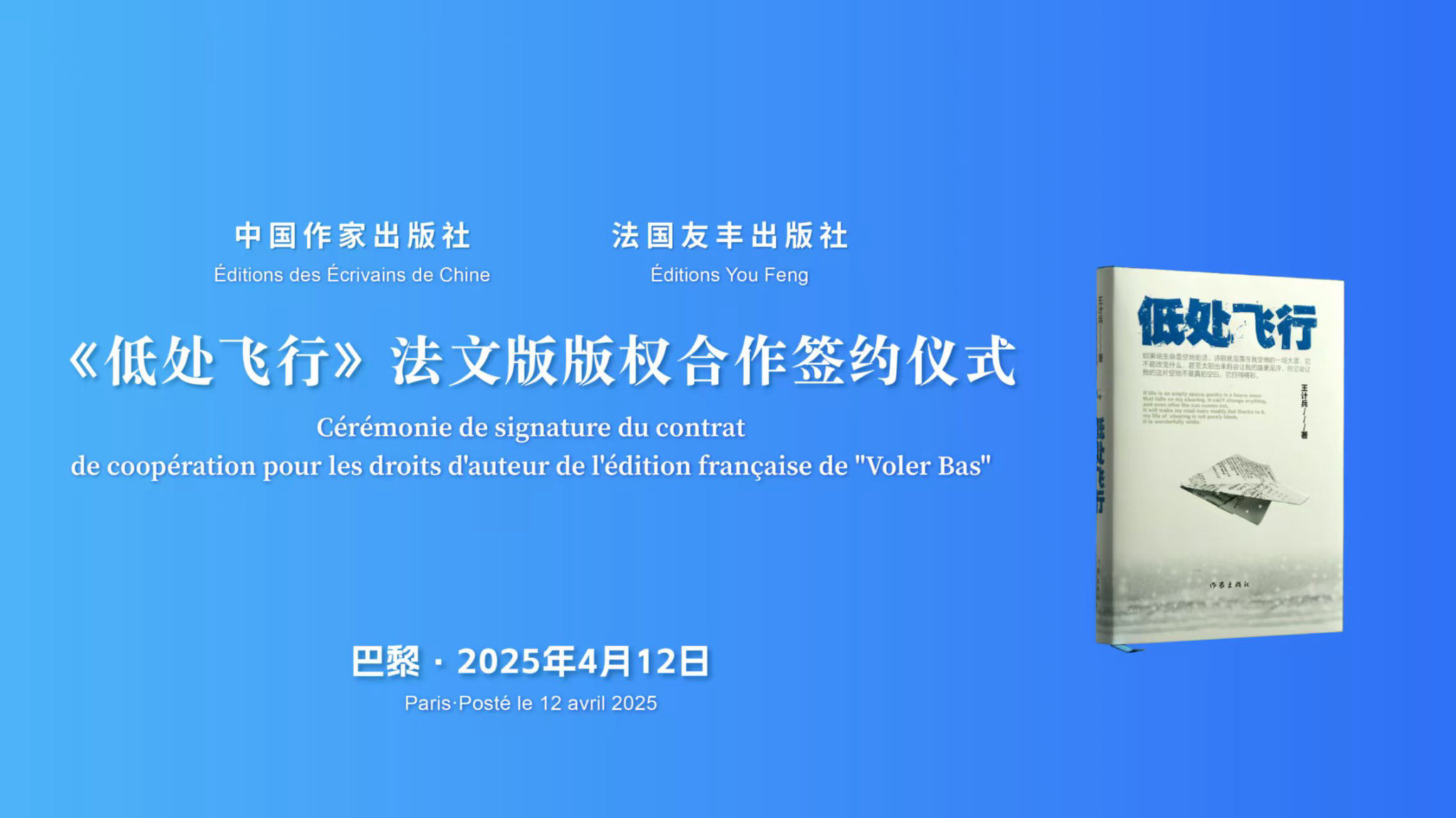

《低处飞行》是目前作者最具“国际视野”的诗集,之前赴美的经历感悟被写成诗歌收入本书。版权输出法国,签约法国出版社,即将推出法语版。

记者:您的作品即将翻译介绍到法国,但这次法国之行没有成行,对于译介出去的法文版您有什么期待吗?

王计兵:我其实挺遗憾的。我曾经有过到国外的经历,当时通信信号中断,我爱人很担心,打电话给我,我接不到,她微信留言时一直在哭。我说“距离产生恶意”。在网络高度发达的年代,我特别希望作品能走出去,有更多的渠道能向外国展示中国普通百姓的真实状态,这对我们在国际上建立自身形象有很大帮助,也算是我的一种家国情怀。

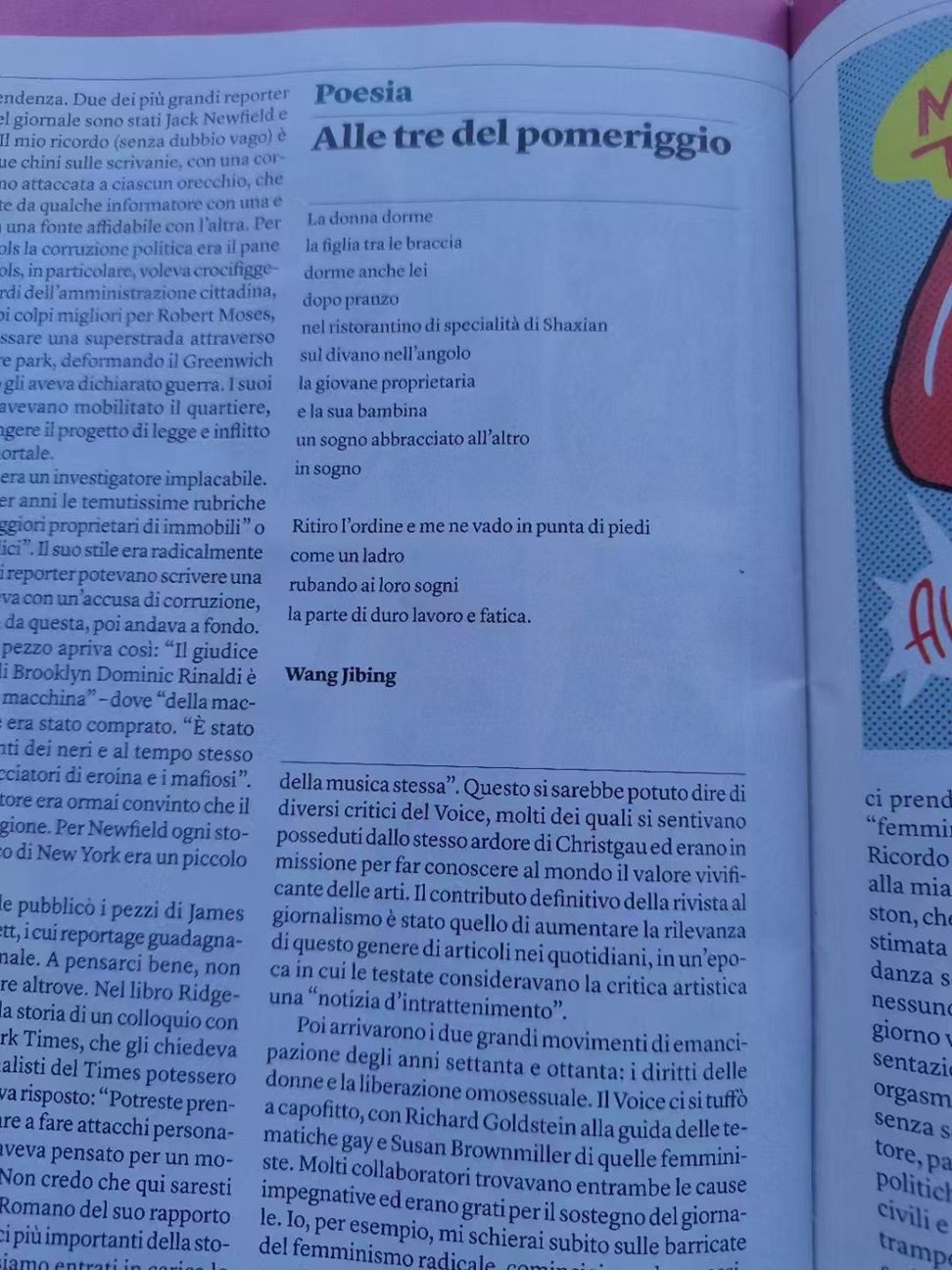

王计兵诗歌《下午三点》刊登在意大利杂志《Internazionale》上

这本诗集是法文版的,对我来说意义非凡。我不懂法文,法文版正式出版了,我特别想拿着它和大家分享交流。我本来打算提前把诗背下来,到时候假装懂法文和朋友们聊聊。我满心期待着,希望在法国能遇到知音。我一直相信,人类的情感是共通的,无论哪个国家的读者读我的诗,都能从中找到共鸣。

平衡送外卖与写作,保持职业经历对创作的滋养

作者:王计兵

出版社: 人民文学出版社出品方: 99读书人

出版时间:2025年1月

记者:听说您的散文集也即将问世,能和我们讲讲背后的故事吗?

王计兵:其实我早就有写散文的想法了。每次读到精彩的散文作品,心里就痒痒的,想着自己也能试试。这就是兴趣催生爱好,爱好养成习惯,习惯助力梦想的过程。就像我母亲去世后,我感触特别深。我们老家有个风俗,父母去世三周年时要圆坟,意味着他们在人间的尘缘已了,要开启新的生活。那天我回到老家,刚出高铁站,听到熟悉的家乡话,心里一暖,原本打算打车的我,决定沿着父亲生前走过的路步行回家。一路上,回忆如潮水般涌来。到家后,我就用语音写作,一口气写了两万字。我想文字也是一种纪念方式,就算人离开了,这些文字也能留存。书里一部分内容是关于我父母的,还有我个人的经历和我对写作的感悟。我相信最终呈现的会是一部不错的作品。

记者:您在创作散文和诗歌时,应该有着截然不同的体验吧?

王计兵:确实差别很大。我差点被家人“禁止”写散文了。诗歌可以碎片化创作,相对灵活,但写长篇散文需要整块的时间和安静的环境,我只能凌晨3点偷偷起床,去家里小店关门写作。结果还是被爱人发现了,她担心我太劳累,我跟她保证,写完这篇就好好调整,她才勉强同意。写诗的时候,我常常沉浸其中,情绪很容易失控,有时会声泪俱下。不过我觉得,写作就得真诚,把内心最真实的情感袒露出来。

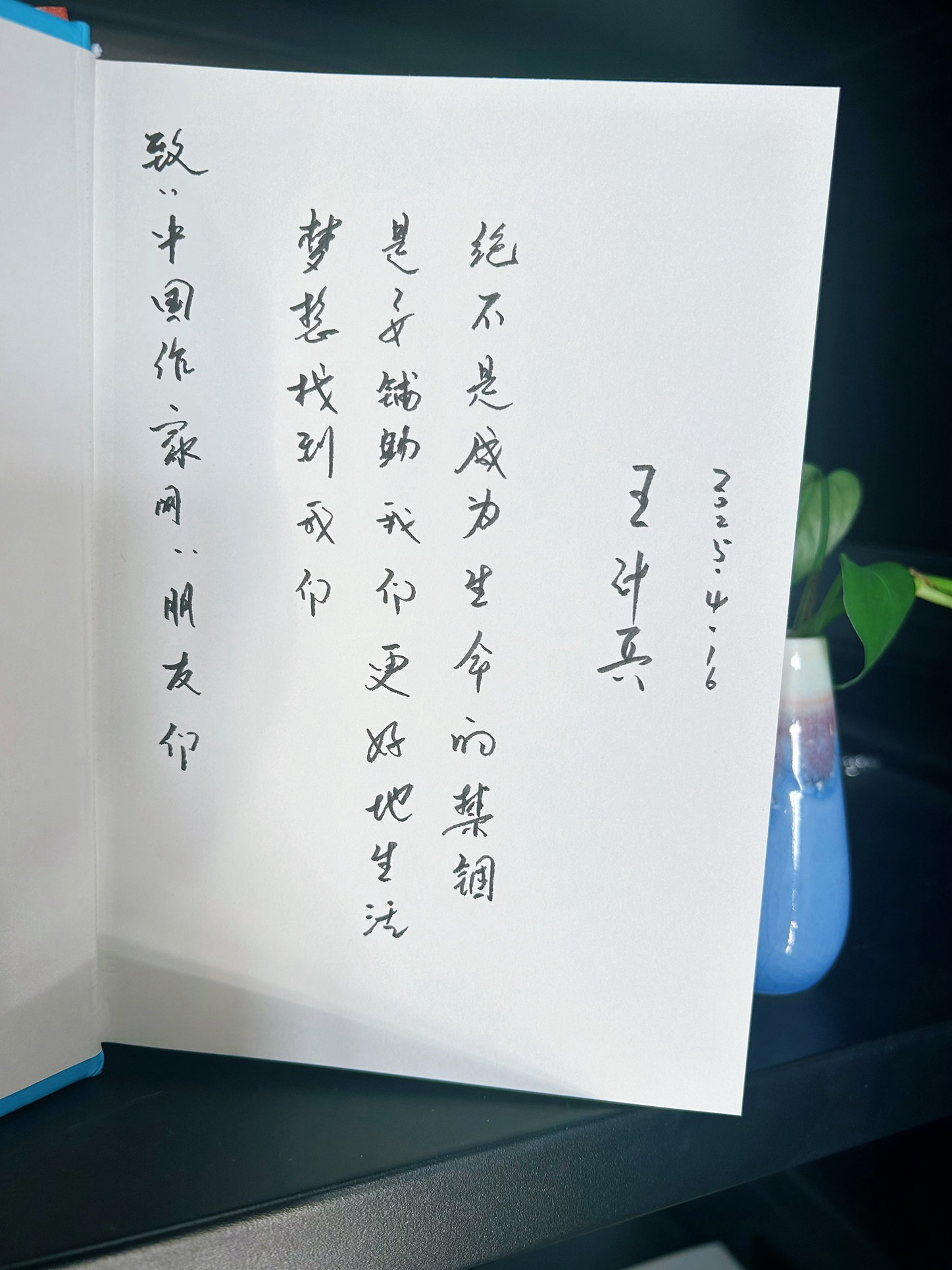

王计兵给中国作家网读者的寄语

记者:您参加春晚之后,生活和经营小店的情况有没有什么变化呢?

王计兵:变化还是有的。从春晚回来后,各种活动很多,我送外卖的时间少了,今年也就送了十几单。但送外卖对我来说,不仅仅是一份工作,每次送外卖的路上,我都能找到写诗的灵感。家里小店的生意和以前差不多,但我们家人的精神面貌焕然一新。我们重新打理了店铺,添置了新设备,虽然不指望实体店能有多大规模的发展,但我们想展现出积极向上的精神状态。现在我也更容易被大家认出来了,就在昨天还有学生找到家里来,今天早上又有小孩拿着试卷来找我,说试卷上考到了我。这既是荣誉,也是压力,时刻提醒着我要以身作则,做得更好。

记者:这些新经历新体验会对您的写作产生影响吗?

王计兵:其实还好,没有太大影响。我已经57岁了,经历了这么多事,内心很平静,也很清楚自己是谁、想要什么。我能有今天的成绩,离不开外卖这份工作带给我的机遇。我会坚守写作的初心,不管生活怎么变,都坚持做自己。

当文学回归本真,文学的又一个黄金时代就会到来

记者:现在素人写作越来越火,像沂蒙二姐等,您有关注吗?对这种现象您会怎么看?

王计兵:我有关注,他们都很有特点。就说沂蒙二姐吧,前几天我们加了微信聊天,她在创作时那种滔滔不绝的状态,真的让我特别羡慕。我常想,要是我也能有她那样的创作状态就好了。现在我和很多素人写作者都成了朋友,像矿工诗人陈年喜等等。

当下新大众文艺蓬勃兴起,素人写作是这个时代的特征。也许在未来,素人写作这个概念会逐渐淡化,但我相信,当文学回归本真,真正关注作品的内涵和价值时,文学的又一个黄金时代就会到来。

记者:在您心中,文学的美学巅峰期会是一番怎样的景象呢?

王计兵:我理想中的文学美学巅峰期,是每一位作者的作品都独具灵魂和思想,各种风格百花齐放。回顾过去,八九十年代的文学氛围特别好,后来随着社会发展、文化融合、多媒体兴起,文学在生活中的比重有所下降。但我始终相信,大浪淘沙,优秀的文学作品最终会脱颖而出。不管外界的媒介怎么变化,文字都是文学的根基,是永恒的星光。只要我们热爱文学,愿意去探索、去创作,这束光就会一直照亮我们前行的道路。