蒋在:写作触及沉默,也触及喧嚣

蒋在,小说见于《人民文学》《十月》《当代》《钟山》等。出版小说集《街区那头》《飞往温哥华》,诗集《又一个春天》。曾获“山花文学双年奖”新人奖,钟山之星文学奖,西湖新锐文学奖等。牛津大学罗德学者提名。北京老舍文学院合同制作家。首师大外国语言文学博士在读。

国外留学的某一年暑假,蒋在寄居在同学家,同学一家外出旅行,近两个月的时间,蒋在没见过任何人,也没有和人说过话。临近傍晚时,她会独自坐在院子里,在一张绿色的户外露营折叠椅上听远处的蝉鸣。一个人的时候会对周围的声音特别敏感,她经常听到蜂鸟靠近饮水瓶时羽翼的振动声,或者是树林掉落什么果实的声响,有的时候树枝也能在没有大的外力下忽地断落下来。时间在此时成了伪概念,反而声音才是一种对流逝的推进。

蒋在说,短篇小说《飞往温哥华》,包括《再来一次》《遗产》《小茉莉》,都是在这样的状态下完成的,这些小说中的人物都在渴望逃离或者移动,甚至是隐藏。

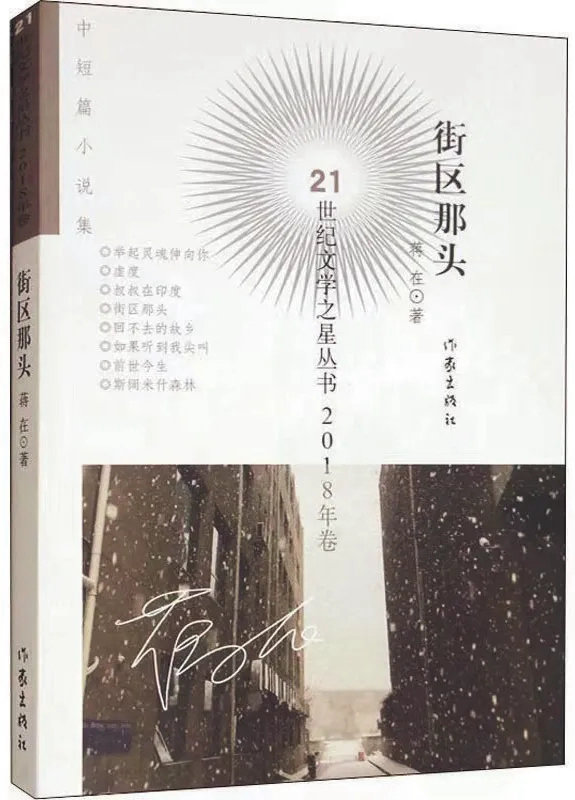

蒋在小说集《街区那头》

蒋在小说集《飞往温哥华》

事实上,蒋在目前出版的两部小说集《街区那头》(2020年)和《飞往温哥华》(2023年),似乎都与逃离有关,而关于她的故乡贵阳的元素几乎很少。

今年《花城》第1期推出蒋在的短篇小说《许多》,讲述了一个北漂女孩失败后回到故乡贵阳的故事。

“故乡是童年的回忆,是一个巨大的宝库,在你没有准备好的时候,不要去触碰它,不要轻易开启它。”蒋在说,“如果要写‘故乡’,还是要有一定的阅历和认知,这样才有能力写好,或者说处理好你的童年经验。”

记者:你从11岁开始写诗,14岁发表诗歌,19岁读大学的那一年开始写小说,这种转变是否存在某种契机?仅凭3篇小说,就实现了诗人到小说家的华丽转身,如何看待诗人和小说家这两种身份?

蒋在:的确,我写第一篇小说的时候是2013年的冬天。那个冬天我大部分时间无所事事,冬季的大雪让我外出的时间减少了。为了省机票钱,那一年,我没有回国。我得到了第一份工作——帮助教授的邻居看家以及照顾她的两只狗。后来有很多朋友过来借住,有的甚至从其他地方开车过来,他们一直在描述一路人看到的厚重的积雪和一望无际的荒芜,他们知道越往西边气温就会越暖,他们时刻都在表达对抵达的欣喜和振奋。因为只有两个卧室,有的朋友只好睡在沙发或是地毯上。而我就是在这种极其孤独,又极其拥挤纷乱的环境下开始了我第一篇小说《斯阔米什的森林》的写作。

现在回过头来,可以看到在这篇小说里我在尝试用诗的语言和梦的呓语在讲述。后来的小说里,这种特质在发生变化,因为小说毕竟不是诗歌。尽管如此,我依然没有摒弃诗歌在我创作中的重要位置,我会将自己的诗歌融入小说,比如《举起灵魂伸向你》和《沙漠的棕榈树》,都是先有了诗歌,后写成了小说,我将两个身份看成互相滋养的整体,他们都在同时演示着同一个秘密,你可以在两个文本中彼此寻找答案。

记者:诗歌和小说是两种不同的文体,如何在这两者之间平衡写作?

蒋在:开始写小说后,写诗歌的时间变少了。这两种文体是不同的思维,其实很难平衡,我自己认为在一定时候是需要做一个取舍的。

记者:《飞往温哥华》这篇小说,从一个母亲的视角讲述了抑郁症儿子的留学故事,从而揭示了家庭内部更为复杂的情感。如何找到并确立了母亲这一视角?

蒋在:与其说是母亲的视角,不如说是家庭的视角。如果是留学生的故事,直接写他们的困惑,确实常见。如果从一个陪读妈妈或者留在国内挣钱的父亲的角度去写,可能就比较新颖。在中国,许多家庭望子成龙,并坚信把孩子送出国就是一个绝对正确的选择,但事实并非如此。许多家庭都是普通的中产阶层或工薪家庭,他们不惜一切,甚至倾尽所有,将希望和梦想都寄托在孩子的未来和学业上,只为了改变家族的命运。我觉得现在越来越多的家庭开始意识到这一点,这可能是一个遥不可及的梦想,把孩子送出去,会给孩子带来沉重的负担。

《飞往温哥华》中以母亲的视角写了很多植物,就是试图用这些轻盈的事物消解沉重。我觉得,女性就像这些植物一样,虽然外表柔软脆弱,但在某些方面,她们的生命力却异常坚强。它们能在最不可能的环境中绽放,有时候你能看到,在那些根本不可能有生命的夹缝中,会突然冒出一株植物,那种撑破坚硬的岩石的生命力,特别让人震撼。

记者:《飞往温哥华》中,“另一个”是一个关键词,“另一个世界”,“另一个家”,“另一个女孩”,其实也不是说此时此地有多么不好,另一个地方有多么好,其实是寻找另一种可能?可不可以理解为“生活在别处”?

蒋在:其实也不是这样,此地和另一个地方,是双重存在的,有点像“平行空间”,也有“另一种可能”的意思。但是,这种可能我觉得不是必须在二者之中选其一,而是,这二者本身就是并驾齐驱的,是同时存在的,既对立又统一。并不是说这个存在,另外一个就磨灭了,它应该是同时燃烧的一个东西。

记者:当你置身国外,写中国家庭的故事,会不会有某种独特的观察和体验?难度在哪里?

蒋在:当然,我想如果没有国外生活的经验,很难将海外经验写好。我们有我们这个时代的《北京人在纽约》,现下海外华人的生活和之前有很大的不同,这是属于我们这个时代的流布史。如果要说难度的话,我想更多的是实操层面上的,有一些实际的细节问题不能想当然,有一些生活逻辑和国内是不同的,这种转换的过程需要自我觉察。

记者:小说集《飞往温哥华》中,从时空线索来看,《午后,我们说了什么》时空线索清晰可见,《飞往温哥华》《再来一次》和《遗产》在线性的时间叙事中加入大量插叙和补叙,《等风来》和《小茉莉》的叙事更为复杂,许多画面和场景成为一种回忆叙事,现实与回忆不断交织,某种意义上已经超越了时空。在你看来,时空线索的复杂与小说内容的复杂构成一种怎样的关系?

蒋在:是的,小说《等风来》和《小茉莉》,包括近期完成的小说《呼吸》,都选择了不同于以往其他小说的讲述方式。有时候,我想这几个题材只能通过这样交织的方式,而非线性的时间叙事去完成。这几个小说,我在不同的部件下,一点点试图剖析人物繁复精微的现实与内心世界,试图穿插两条甚至多条交替缠绕的线索,为读者呈现时空交错下,被现实撞击碎裂的精神切片。这些切片掉落,然后再慢慢拼凑起来,这种打乱时间的方式,逐渐构成了生的隐秘之伤与死的恍惚之境,我试图运用这样的方式去最大化小说的张力。

以《等风来》为例,它探讨的不仅仅是单纯的人与人的关系,更多的是探索有关“梦”和“物”的历史。故事时间和现实时间的对比是十分游离的:那个反反复复正在制作的风筝、死去的喜来、正在飞来的石头、在嘴里玩弄的水果糖。故事时间被延长了,梦境也在被延长。小说里“远处的天空中有两只风筝总是飞得很高,在云层里轻轻浮动”,云层的移动推动着小说里的时间。波德莱尔说过,诗是某种变换比例的力量,小说又何尝不是。《等风来》中很多元素是不对称的,那是一个颠倒的世界。

记者:你在大学本科的时候学的是古希腊文学和哲学,研究生时学的英美文学,主要方向是莎士比亚。专业上的阅读(英文阅读)给你的写作带来了哪些思考和影响?

蒋在:本科时,我做的课题研究是:什么是史诗?针对古希腊的文学和哲学范畴。研究生时,我选择了从拉康的精神分析学去看莎士比亚悲剧。感谢那时候的选择,让我对西方古典作品的脉络有了一个大致的了解。我一直对史诗,尤其是它其中所包含的悲剧性感兴趣。这也是我一直探索的,古典悲剧究竟何时转向了现代悲剧。简要来说,我想古典悲剧的发生往往是由于外部世界的冲击,而现代悲剧转换成了某种“室内的游戏”,或许也就是我在上面的问答中提到的“精神困境”。此类困境也是外部环境的具象化:有关于寻回、找失、循环、欺骗、急躁的镜像映射。因为最终还是回到个人身上,个人变成了一个装置,他无时无刻不在触及沉默又在触及喧嚣,因为最大的痛苦仍然无法言说。这是我所理解的现代悲剧,也是我在小说中想要一以贯之的,拉康口中的“缺失”。

记者:你现在在十月杂志社担任小说编辑,结合你的编辑工作,谈一谈对当下青年写作的关注和思考?

蒋在:最近,我读到青年批评家行超的一篇文章《空间及其意义》,给我留下了深刻的印象。她认为,近年来,“70后”“80后”以及更年轻的作家讲述历史、书写史诗性作品的热情正在逐渐淡去,空间叙事超越时间叙事,在他们笔下成为更加显著的存在,在近年来的青年作家作品中,空间变换着不同形式,构成了他们看取世界、认识现实的重要路径。我认为,这或许是当下青年写作的一种趋势。

另外,我一直负责十月杂志的“小说新干线”栏目,阅读了大量作品。近期也责编了一些自由投稿的作品,它们真的非常出色,展现出一种独特的野性的生命力。

记者:你在《飞往温哥华》的后记中说,“飞往温哥华,看上去是开始,其实是一种结束。这个书名的恰切,如同一段时间标识——它意味着某段异域性写作生涯的终结。我的写作在这之后注定会发生变化,因为视野和生活经验的转向,所以《飞往温哥华》注定是我写作生涯中一部转折性的作品。”能介绍一下下一部小说集的内容吗?与之前的小说集会有怎样的不同?

蒋在:新的小说集里的故事聚焦当下的北京。所以在地理环境上是一个很大的改变。这部小说集非常幸运入选了北京作协签约扶持作品。其他的内容就先卖个关子了,希望大家多多关注新的小说集的出版。谢谢!