黄守昙:“我有五个姐姐,她们建立了我书写女性的信心”

青年作家黄守昙最近推出了首部小说集《走仔》,收录十个南方故事:澳门的手套家庭,渔村仁海村每年的鱼王祭,不愿意走入婚姻的吴文霞和生病的母亲的拉扯……这些带着民间色彩的故事里男性多为缺席的,在不断的地域流转间,展现出其坚韧的女性叙事的力量。正如作家张怡微所评价的:“黄守昙的小说具有浓郁的南方风情……最独特的是一脉‘我家的男人整体更像外人’的南方女性生活史。”

出生于潮汕地区的他有五个姐姐,小时候常常与姐姐们在狭小的家里,共度大量时光,他们一起开发出各种有趣的游戏,为了打发上下学的无聊时光,黄守昙开始给最小的姐姐编故事听。“那时候,我就享受虚构和虚构被人信服的乐趣”,他说正是他的家庭建立了他勇敢书写女性的信心。

最近,因为新书分享会的关系,他开始边旅游边行走于不同的独立书店,邂逅不同的读者,在一次次倾听与被倾听中,关于叙事的更丰富的可能性正在生成。

作者: 黄守昙

出版社: 上海文艺出版社

01

“和姐姐们一起成长,

让我的家庭生活丰盛、复杂”

记者:或许我们可以先从新书的献词“送给我的姐姐们”开启聊天,追问一句为什么?小说集中的作品大致完成于什么时间?

黄守昙:是在2017年到2022年之间创作的,也是我从读研到进入社会工作的阶段。较早的作品是《走仔》《跨界》,较近的是《姚美君》《七星女》。这些小说有一个共同的题材,就是“家庭”。这本小说集的养分也源自我的家庭,倒不是说故事的素材,只是说我对这一题材的关注和敏感。

我的家庭比较庞大,我有五个姐姐,和她们一起成长的经历让我的家庭生活丰盛、复杂,她们也建立了我书写女性的信心。

更有意思的是,当我为了教写作课,回找我写作的生活起源时,我发现了这个故事:小时候我和最小的姐姐一起上下学,那条路对于两个小学生来说,漫长且无聊,我们必须找点乐子,那时候我们看电视剧,可能是《倚天屠龙记》之类的武侠剧,我就跟我姐姐讲故事,讲一个武侠故事。姐姐是不爱听的,因为她大概觉得:“你是什么东西,你编的故事哪配我听?”所以我只好骗她说,这是一个从书上看来的故事。这样我才拥有了讲故事的合法性。每逢上学放学我就讲,从今天讲到明天,还有点连载的意思。我努力把故事讲得有趣点,姐姐倒也没有生疑,也正是这点没有生疑,给我这个幼稚的讲述者很大的信心和鼓励。那时候,我就享受虚构和虚构被人信服的乐趣。所以我很感谢姐姐。

记者:你刚刚也提到了这本小说集主题是“家庭”,姐姐们建立了你对女性的书写信心,所以才会决心书写“我家的男人整体更像外人”的南方女性生活史吧。

黄守昙:“决定”这个词,本身蕴含有一定前置性,在写作时其实没有这样一个程序,更多是故事到了嘴边,不得不讲出来。这样说,我承认对女性的故事有迷恋,可能源于我对女性的观察机会比其他男性写作者要稍微丰富一点,在我的成长期间,更能从我的家人身上见识到女性的能量与复杂性。但小说集中也有以男性为主人公的小说,如《手套之家》《乌雄与阿霞》《爸爸从罗布泊回来》《天鹅》等,但我想大家都说我在写女性,恐怕是我写女性稍微比写男性好一点?(哈哈)

我觉得女性是很有魅力的,我尤其钦佩有生命能量的女性,在我的家乡潮汕,有很多“普通”的女性,她们勤劳、坚韧、能量十足,但在社会环境中被忽视乃至轻视,她们的贡献被贬低乃至抹杀。书写她们,重新发现她们,对她们来说不一定有意义,但对我而言来说有意义。

记者:我好奇的是你觉得男作家写女性主题的作品时,有没有特别需要注意的部分?会不会担心被骂?

黄守昙:作者的工作更多的是呈现他所理解的世界,在价值观层面,或许靠注意是靠不住的,在当代写作环境中,一个人去硬着头皮写自己不信服的东西既没有必要,也难以达成,总有蛛丝马迹会让人发现ta的伪饰。但在写一些小说的时候,我有那么一瞬间会担心读者的误解,比如《姚美君》,就是很容易被批评的一篇。她要从一个听从丈夫选择丁克的女性,通过生育实现一定程度的觉醒,这听上去不那么“正确”。

我想需要特别注意的地方,反而在于技术层面——写作技术不够成熟以致于读者误读。

对于被批评,一开始会担心的,但后来想这是注定的,反而就不担心了。我相信作为后来者书写女性主题,还是可以勇敢一点。

记者:不得不说一下《走仔》里的吴文霞了,她处于家中老二的尴尬位置,从小城到大城,不管怎么逃离,都免不了“不得不回家”的窘境,家族聚会总被亲戚们催婚催生,和母亲间紧张又紧密的关系,我想这不仅限于潮汕女性,而是在更广的范围引起很多人的共鸣。

黄守昙:确实,这不仅限于潮汕女性,一个是地域上,在很多不同地区的分享会上,都有人提到在这篇小说里得到共鸣。第二个是性别上,其实男性也会被催婚(哈哈)。这样讲,吴文霞可以是很多人。有部分读者对吴文霞最后的选择不满足,觉得吴文霞是妥协和软弱的,但其实大多数人和自己的原生家庭之间常常处于斡旋状态,我们都在努力花最低的成本争取话语权,再不断加码、拉锯、让步,尝试抵达一种各方可以接受的平衡。吴文霞也是如此,在她的成长背景之下,可能做不了一个斗士。

记者:其实也包括书中其他的女性,她们可能都在探寻一种普通但不失败的坚韧活法,在这种探寻中,家庭占据了很大的位置。

黄守昙:是的。在当代中国,女性作为群体,仍然长久地受制于我们父权的历史传统,难以避免,家庭也仍然作为很多女性的“事业”。

02

邂逅不同的独立书店,虚构仍有价值

记者:你提到了近期在不同地区参加新书分享会,也许可以总结一下第一本书出来后你的心情?期间,有没有印象深刻的事情?

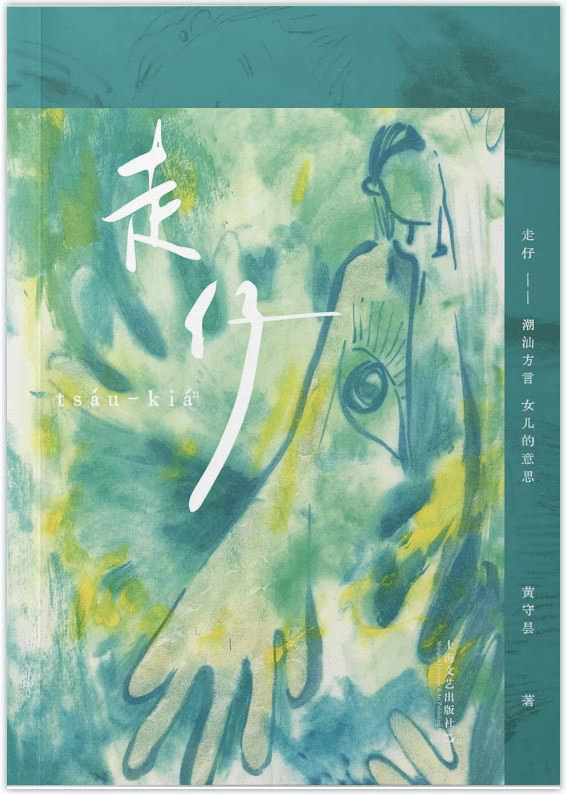

黄守昙:这本书的成书比较漫长,在封面设计上徘徊了一年多。所以当它出版的时候,我没有过多的兴奋,是一种“啊,你终于出来了”的轻松。

这段时间一直在参加各种分享会,起因是有一天在社交软件上,方所成都店的图书主管找到我,想做一场活动,也激发了我:为什么不去各个书店接触读者呢?也是这段时间,我正好买了一个“随心飞”在各地旅游。

印象深刻的有:比如在宁波的地下书房,店主把《走仔》这一个短篇小说分成十页,由我读第一页,其他九页由读者读。那是我第一次听到那么多人一起朗读我的小说,有点读剧会的意思。有意思的是,那九位朗读者都是女性。你会听到九个女性的声音。如果翻开封面上的折页,仔细看这本书的外封,设计师其实画了许多女性的肖像。那一刻我会觉得这些读者就是当中的人。当她们读完小说各抒己见的时候,我是有点感动的,发言这一行为,似乎有种形而上的美感,仿佛那是由女性发出的众声喧哗。

还有一次是在成都的长野书店,那次遇到了三个男性读者,有一个男性读者特别坦诚,他说他读到《乌雄与阿霞》里乌雄产生性欲望那节,他说就像看到一面镜子,把自己的邪恶照映出来。这与之前在复旦开的研讨会产生了一种奇妙的互文,当时到场的嘉宾和听众更多是写作者,所以这一小节被大家批评得比较狠,说它对女性身体的写法很下流。我当时没有接受这个批评,我觉得这样写是贴合人物心理的,我们不能期许乌雄思想进步,他是一个很普通的人,而成都这位读者朋友让我对这个批评释然了很多,这可能就是不同的读者基于不同经验的阅读感受。

在重庆遇到的事几近戏剧化,那天下午是在一个防空洞里举办的共读分享会,也许是宣传不力,所有读者都放了鸽子。我和嘉宾就决定去别的书店随意转转。在匿名书店偶遇一场辩论会,这场辩论会因门罗事件而起,以“我们是否应该向文学索求道德”作为辩题。书店不算大,在居民楼一楼,三室一厅,在那个厅子中放着一矮桌,桌上有一堆西瓜,好像大家就是来“吃瓜”的。

辩论准备阶段,我进了反方的屋子,本想旁观一下,结果屋子里人数寥寥,在一些疏松的讨论后,我竟然成了反方三辩。过程还是很有意思的,为了不扰民,我们都尽量压低声音,在声量和空间如此受限的情况下,我们依然辩论到夜晚12点,二十多人也没有散,最后反方赢下比赛,我误打误撞成了最佳辩手。这时,店主临时补了一个环节,让我和大家介绍我的书,我们又针对女性话题谈到了凌晨2点多,很多与辩者都说会去找我的书来看,我想,这大概就是无心插柳了。

记者:哈哈,充分感受到你的“书店之爱”了。你刚也说了你也写其他题材,比如《爸爸从罗布泊回来》,这篇有科幻色彩,但显然这一位也不是一位合格的爸爸,联系小说集里其他小说,就如作家张怡微所说:“出走的男性都是异世界悬浮的符号”,为什么会这样设定?

黄守昙:对的,其实末篇《天鹅》也是一篇科幻小说,但两篇小说都不是很硬核的科幻,有点软,甚至有点伪科幻。我写科幻,是希望落点还是人性。

这是怡微姐的观察,我也没想清楚是否有意设定,但我想我的设定往往服务于故事,我个人比较故事中心主义。

记者:在小说家的眼中,虚构也许是一种处理当下的有效方法之一,不知道你如何看待虚构的力量?你觉得文学有提供答案的功能吗?

黄守昙:非虚构写的是实然,虚构写的是应然。当代社会关于实然的消息非常容易得到,我们被新闻围绕着,情绪也轻易被牵动。但在广州地铁车厢里,我仍然看到有很多人在读小说,明知虚构却愿意相信,所以我觉得虚构还是价值,这个价值可能是消遣娱乐,也可能是在情绪和情感上提供力量支撑。但是否有提供答案的功能,我存疑,作者需要为现实提供答案,我也存疑,有时候短篇小说能做到呈现问题也可以了。

03

汕头到广州三个小时,

这是适合的与家乡的距离

记者:接下来可以回忆一下你的童年生活吗?你是什么时候离开家乡的,现在你又回到了广州,在离开和回归中,看故乡会有不一样的地方吗?

黄守昙:我的童年生活还是比较丰富的,既然是回忆一下,我也只能说一点。我有五个姐姐,父母为了养活我们,会把我们放在家里,所以在这样一个狭小的空间里,我们有大量的互动时间,为了打发时间,我们开发出各类有趣的游戏,比如经商游戏,我们撕下写过的造句本作为纸币,进行流通,模拟成人世界的各行各业,有算命的、开公交车的、开肠粉摊子的,甚至有香港六合彩的“赌档”。

作为唯一的男孩,我和姐姐们的关系经常比较紧张,即便现在关系很好,但在我的童年里,还是充满了矛盾和不安。父母是个体户,有时候会让我去店里帮忙,我就短暂脱离和姐姐一起生活的环境,在店里,我会站在路边叫卖,也被带去工厂和批发市场拿货,见识大人们的社交。这些回想起来都很有趣的。

高考升学,加上读研、工作,也有十年了。从前是很热爱家乡的,会关心它荣耀的历史。因为读大学是在天津和上海,都离汕头比较遥远,除了寒暑假以外,很少回家,家庭很难介入我在异乡的生活。每当回去,多多少少都有一点生分,像异地恋的恋人一样。

在外读书七年,故乡在进步,但总体还是那个故乡,强烈的回乡感受是读完硕士后,回汕头工作过一年,那时候以为可能一辈子都要在这个城市生活了,未来似乎一望可知,有点恐惧,也对它有更多的批评。2020年疫情期间,我再度离开家乡,去了广州,汕头到广州三个小时就到了,这里也有很多潮汕人,家乡这时候就比较容易进入我的生活,这个距离目前比较适合我。我父母偶尔会来广州住一段日子,就有点像《走仔》里写的那样,但《走仔》写作时间是2018年,我读研的时候,彼时根本没想到毕业后会去广州工作,回头看这真是有点预言了。

记者:另外好奇的是,在潮汕,家庭、宗族仍具有强大的力量,一个较为直白的问题,你在成长中有意识到自己(作为男孩)和姐姐们在父母心里是不一样的吗?

黄守昙:当然不一样,父母生了五个女儿是为了一个儿子,在还没和孩子建立感情的时候,我对于父母来说可能是结果,姐姐们只是过程。小时候姐姐们经常说,我要是男的,就没你什么事了。我也知道自己承担的任务,但是否执行,还是有我的自由。当然我的父母也在进步和成长。

记者:回到你本人的就学经历,你是创意写作专业毕业的,现在也在从事这一专业的教学,想到一个老套但根本的问题:写作真的可以教吗?如果答案是肯定的,你觉得不能教的部分又是哪些?

黄守昙:我们从小都在上作文课啊,从造句到写片段,再到300字,600字,800字,写作当然是可以教的。即便是文学创作,也是可以教的,艺术都能教,文学写作又不同在哪里呢?不能教的部分是每个人自己的素材、自己对世界的观察、感知和理解,还有一个人的艺术创作,可能和自己生命有强相关的联结,这个也是不可教的地方。

比如说散文,十六岁写童年,和八十岁写童年,肯定是不一样的,这个生命历程也教不了。所以我上课也会告诉学生,不要期望上这个课就能成为作家,也不要指望课堂上的习作会成为优秀伟大的作品,只能说通过这门课的写作,激发自己一些习作兴趣,掌握一些基础的写作能力,避开一些容易犯的错误。

记者:你是一名老师,你会有需要给学生推荐书单的时候吗?你的书单是怎样的?(不限于为学生推荐)有一种现象,社交媒体里阅读书单的人比阅读书的人更多,不知道你怎么看?

黄守昙:不推荐书单。课程上会有一些参考书目,比如罗伯特麦基的《故事》。

至于你提到的现象,我没有很关心,我相信阅读书单也不错。前几天一个朋友说,他看完了我的书后,又看了好几本书,我笑笑说,是我重启了你的阅读吗?他说不,我以前根本不阅读,不是重启是开启。我觉得很荣幸,当然这不是因为我的作品好,是因为正好有这么一个朋友写作,他才会去阅读。但也说明了,如果你阅读一点书单,没准哪一天就会开始阅读起来,有时候阅读需要某种契机。

记者:你的MBTI是什么?你觉得符合你吗?

黄守昙:为了回答这个问题,我去查了我的邮箱,上一次测试我是ENFP-T,整体而言我是个比较外向的人,比较害怕冷场,不知道是出于职业的习惯还是我本身就这样。读书时大家都觉得我是班里比较好玩搞怪的(本科除外)。但如果现场有人比我E,我就可以安心地I,尤其是有前辈在场的时候。

记者:作家里的E人好像比较少见,我最近竟然接连遇到两位!我看豆瓣网友对书的评价里有好几位都对你的细腻表达与共情力表示出震惊,你平时是个比较重视细节的人吗?

黄守昙:写作者应该都会比较关心细节吧,细节在小说中很关键,它让小说具有说服力,让读者有共情。当然我在很多生活方面比较大喇喇,经常丢东西,忘东西,领导发信息经常已读不回(默认读到就等于回复),一些酒桌礼仪也比较迟钝,这样看似乎又不太注意细节。只是生活中有些细节会击中我,比如和家人聊天中一个简单的用词,路人打电话时一个细微的表情,自己内心一个闪过的怪念头,我会觉得它们是生动的、切实的,即便它们可能并不对生活造成剧烈的影响。

记者:最后一个问题,最近有什么感兴趣的事情吗?

黄守昙:嗯,最近在各地旅游嘛,因为出书,做交流去了一些独立书店,发现独立书店太好玩了,可能未来想写一个关于独立书店的小说。以前我还是比较少逛书店的,我以为它们差异并不大,后来发现原来有那么多不同志趣的书店,它们以及它们的客人发生着那么多有趣的故事,也希望大家也可以多多探索独立书店。