“小行当切入大文化”:《无丑不成戏——京剧丑角艺术研究》研...

京剧的生、旦、净、丑四大行当中,看似排名最末的“丑”却有着举足轻重的关键作用,有“无丑不成戏”“丑是戏中胆”的说法,但文化界对丑角的研究却寥若晨星。5月8日,由花山文艺出版社主办,一场别开生面,汇聚文学界、戏剧界专家的“跨界”研讨——赵兴红《无丑不成戏——京剧丑角艺术研究》研讨会在中国现代文学馆举行。

![]()

研讨会现场

中国作协党组成员、副主席吴义勤、邱华栋在书面致辞中肯定了该书作为国内首部系统研究京剧丑角艺术的专著填补研究空白的学术意义。作者赵兴红以田野调查与理论建构结合,提炼演员实践经验,破解丑角“戏胆”地位的深层文化基因,以“小行当切入大文化”的视角,贯通京剧丑角与京味文化、中国传统美学的深层关联,为非遗保护与当代转化提供学术参照。

中国文联原副主席廖奔、中国作协原书记处书记施战军,河北出版传媒集团副总编辑王斌贤、花山文艺出版社社长郝建国,以及白烨、孟繁华、柳建伟、刘颋、胡平、梁鸿鹰、李朝全、刘琼、张正贵、施旭升、袁正领、赵文民、杨庆祥、丛治辰、付桂生等评论家、学者与会研讨。鲁迅文学院常务副院长徐可主持研讨会。

![]()

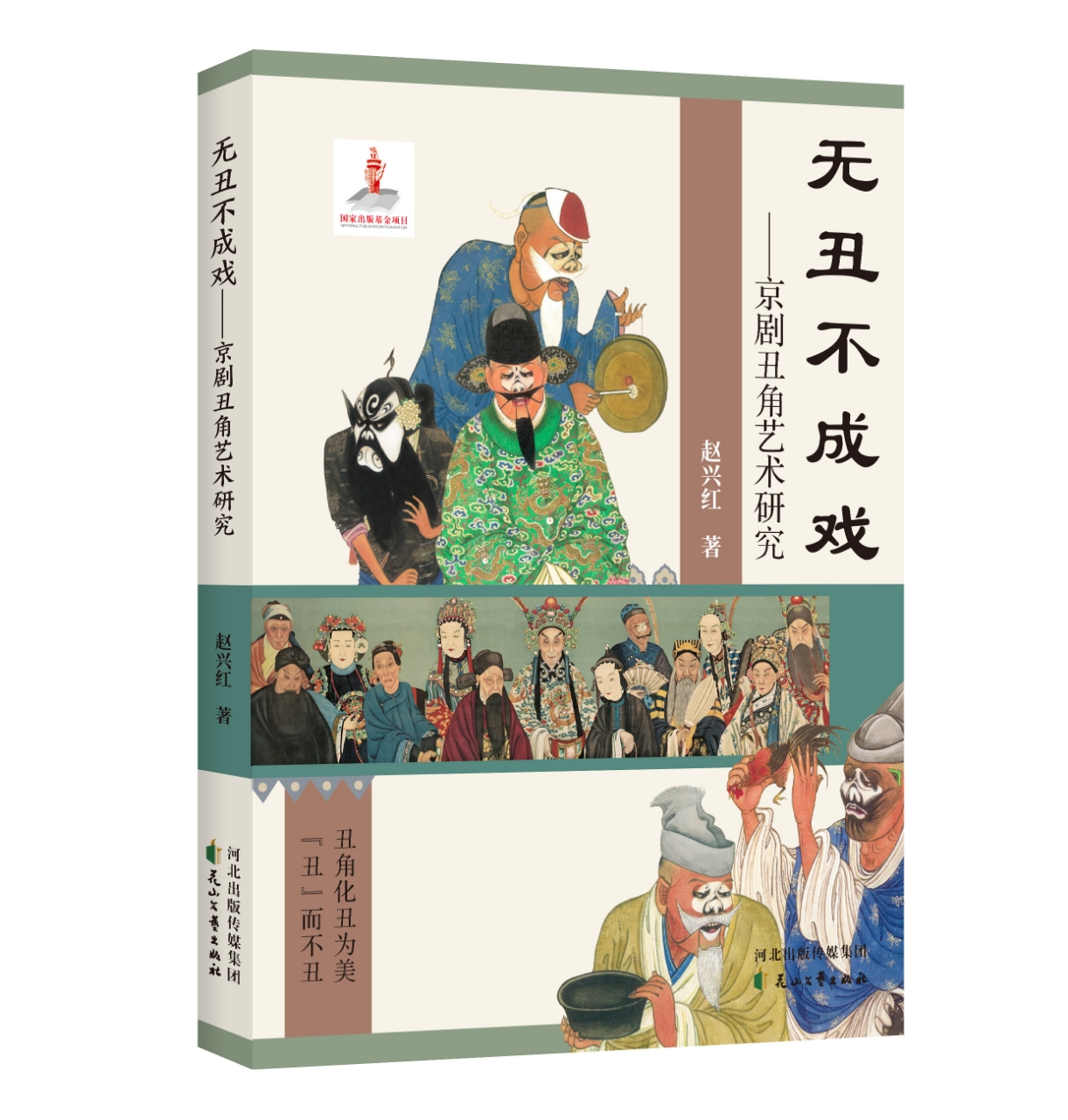

《无丑不成戏——京剧丑角艺术研究》

作者:赵兴红

出版社:花山文艺出版社

出版时间:2024年6月

与会专家认为,《无丑不成戏——京剧丑角艺术研究》兼顾学术深度与可读性,既为专业领域注入新思,亦为大众理解京剧艺术打开窗口。对于京剧丑角的研究,不仅填补了学术领域的空白,也为跨文化比较研究提供了新的视角。

廖奔认为,京剧丑角艺术的研究颇具挑战性。该书广泛涉猎历史与理论,融合了历史、本体、美学和文化研究等多个视角,梳理了京剧丑角的发展脉络,探讨京剧丑角的艺术本质,分析了其舞台语言、表演艺术、形象塑造、功能和舞台意象。并从文化研究的角度,对京剧丑角的艺术风格和文化特征进行了全面的分析,探讨了京剧丑角与京城文化以及中国传统文化等外部环境的紧密联系。

施战军提出,该书构建了以“四个基于”为核心的研究框架:基于历史传统,梳理戏剧教育的发展脉络;依托舞台系统,突破静态研究的局限性;聚焦角色体系,特别是以丑角为典型,深入剖析角色的精神治愈功能和社会隐喻;扎根于文化根基,探索艺术与审美的深层联系;既与优秀传统文化的活态传承相契合,也满足了人民审美文化需求。

白烨表示,该书论证了丑角在戏剧中扮演的“不可替代的配角角色”,既为丑角正名,又揭示了其在喜剧中的调剂作用和精神治愈功能,打破了传统戏剧研究的局限性视角。尽管研究以京剧为核心,但书中贯穿了对地方戏剧的系统性观察,构建了一个可以覆盖整个戏曲艺术领域的理论框架。

在孟繁华看来,该书追溯了从徽班进京至今的历程,深入探讨了丑角的表演形态、角色塑造及其美学价值;还涉及了宋元杂剧、南戏、昆腔、高腔、梆子、皮黄以及民间小戏中的丑角,堪称一部“丑角的百科全书”。此外,这部著作不仅具有鲜明的历史感,还体现了当代性,展现了作者对丑角及丑角戏的深切同情和忧患意识。

与会者认为,作者继承“前海学派”立足戏曲本体,注重史料和舞台的相互观照,融通西方戏剧观念,以简练通达的文风阐述厚重的民族戏曲的学术传统,创作实践紧密结合、与人民群众的需要紧密结合的研究道路,通过挖掘京剧丑角的黄金时代艺术成就,揭示了中国戏曲中“以丑为根”的美学理念,并将京剧丑角置于20世纪全球喜剧的浪潮中,其“反崇高”的民间智慧与西方喜剧传统相互作用,突显了中国戏曲独特的审美现代性。该书跨越艺术史、表演本质以及审美批评三个维度,揭示了丑角在“以戏谑解构正统”中的文化作用。作者在书中构建了一个连接民众审美体验、戏曲历史发展和文化结构分析的学术框架以及从“舞台技法”到“美学逻辑”的丑角完整体系,并提出了“喜剧性是丑转化为美的核心”等创新观点。同时也指出,当前文艺创作中丑角缺失的现状——小说、影视等领域因难以把握丑角“以丑为美,寓善于谐”的特质而鲜有鲜活塑造。

此外,专家们还关注到“以丑为美”这一概念中,传统文化对人性复杂性的接纳与升华。该书打破了将丑角仅视为“插科打诨”的陈旧印象,揭示了丑角实际上是“民间智慧在戏剧中的体现”,反映了社会的多样性。其“以丑为美”的表演哲学,本质上体现了传统文化对人性复杂性的包容与提升。从传统文学到后现代小说,丑角始终是解构权威、激活人性的关键。大家建议,作者将研究领域拓展至文学,重新审视丑角在解构权威、增强叙事张力方面的价值,为传统文化的现代转型提供创新思路。

![]()

作者赵兴红

“我是用一根绣花针去挖一口深井的创作方法,来完成这本书的创作的”,作者赵兴红表达了对各方支持的衷心感谢,并分享了自己20多年来经过长期积累、学术考证和专家指导,专注京剧丑角研究的历程。书中不仅系统梳理了丑角行当的理论体系,更揭示了丑角精神对文艺创作的普遍启示——即打破教条、传递健康活泼的文化内涵。作者将写作视为自我修炼的过程,认为这部作品既是对传统艺术的致敬,也是照亮人生的精神曙光。

![]()

合影