【2023国庆特刊丨当代作家 黄英 作品展】

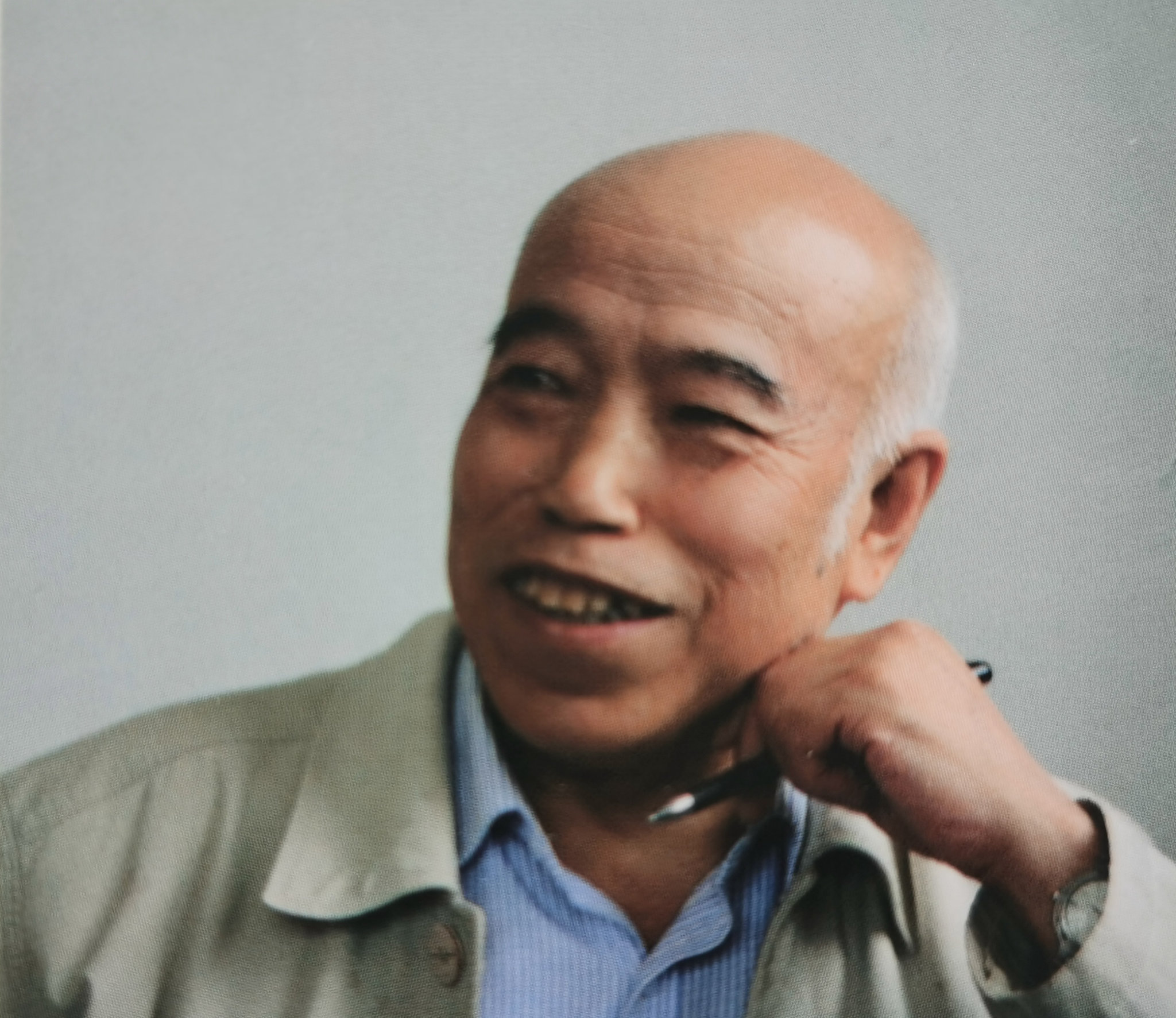

艺 术 简 历

黄英,1937年生,甘肃省陇南市西和县人,西北师大中文系毕业,中共党员,中国作协会员。有多部作品发表出版获奖,代表作为长篇小说《梦醒敦煌》、长篇传记文学《邓宝珊将军传奇》,童话故事集《九眼泉》。获评为甘肃首届“德艺双馨”文艺家。中共甘肃省委、省政府授予“甘肃省文艺终身成就奖”。

作 品 展 示

陈涌在西北师大

50年代初,在闭塞的陇南小县城读初中,我已得知陈涌。对其独特的文艺思想,尽管我当时还难以理解,但在众多的鲁迅研究者中总感到他的文章格外清新。不料,时隔数载,我读西北师大中文系三年级时,竟有幸成为他的学生。

遗憾的是,学生的有幸却是由先生的不幸带来的。如果没有1957年那场摧残中国知识界巨杆乔木的政治风暴,作为中国科学院文学研究所研究员、延安鲁迅艺术学院培养的著名文艺评论家的陈涌,会发配到大西北来吗?

1962年春天,陈先生来到师大。其时的政治气温也随姗姗而来的春天悄然回升。先生恢复了讲学研究的权利,开了选修课《鲁迅研究》。此时,我才知先生的真名为杨思仲。

来了!陈涌先生踩着铃声来了。啊,这么年轻?浓密的黑发,广东人特有的饱受南国烈日烤晒的圆盘脸,目光深邃犀利,举止轻捷优雅,毫无学者的矜持,一跃登上讲坛,灵敏得如同一位体操教练。往昔的得意与失意,竟全然不留形迹!他朝全体起立的学生微笑注视点点头儿,省去惯见的客套,就打开讲稿开宗明义讲起课来。

严格说来,他讲课的技巧并非上乘。思想密集,语如连珠,急切而快速,仿佛高压深井中喷出的水花,不容听讲者有喘息之机。但是,那贯注其间的科学态度、理论勇气、创造精神,却能激发你对普遍流行的思想公式和理论套路不得不去独立思考、大胆怀疑、冷静分析。

显然,他研究鲁迅,并非出于某种利益需要或某种特殊感情。虽然鲁迅已被定位为现代“圣人”,他也不是在小心翼翼地为其涂画光圈。如同生物学家选择某一纲目中最具代表性的品种进行研究,他通过鲁迅“这一个”,是要研究中国现代知识分子的精神历程,研究中华文化之魂。他从鲁迅的家世和接受尼采超人哲学尊奉极端个人主义的早期鲁迅讲起,剥茧抽丝,鞭辟入里,分析鲁迅的世界观如何一步步紧随中国社会进步的轨迹而进行自我改造不断发展的痛苦过程。他讲鲁迅对中国农民问题的冷峻观察、清醒分析和独到见解,甚至将《阿Q正传》与《湖南农民运动考察报告》的某些论述进行大胆比较,并对当代一些著名作品中歌颂人的原始野性的现象提出批评。他指名道姓抨击日见得宏的姚文元,对其鲁迅研究文章中的理论虚伪和市侩学风进行了无情的嘲弄。他讲鲁迅的局限,即使是在光芒四射的后期杂文中也未失去偏狭和苛刻,诸如“丧家的资本家的乏走狗”之类,正像鲁迅批评李伯元那样,“辞气浮露,笔无藏锋”。而且,他还意味深长地指出,鲁迅的这一局限,已在被人利用。

马克思说过:受难使人思考,思考使人受难。听陈涌先生的课,听得人心潮起伏,扼腕浩叹。《鲁迅研究》结束,他又为我们开了《曹禺研究》。听课笔记早在“文革”中失去,我还记得先生对周朴园强迫繁漪服药一事的精辟分析——

封建专制制度的本质特征是抹杀人的个性,造成个别人的专横和大多数人的顺从。一家之长的周朴园,连吃不吃补药也强迫自己的妻子俯首贴耳唯命是从,这说明中国的专制制度何等根深蒂固!看看那些司空见惯的家长制作风,想想我们的头脑里有没有周朴园的幽灵……

实事求是,言人之不敢言,先生如此治学,也如此做人。1963年来了,随着中苏关系的不断恶化、批判修正主义的火力日益加大。兰州文艺界就批判修正主义文艺思想问题进行座谈,师大中文系有五位老师和两名学生参加。会上,不少人慷慨陈词并预告自己将要写作的批判文章,深得领导赞许。但轮到陈涌先生发言时,却听他说:

“现在,公认的修正主义文艺思想的鼻祖是匈牙利的卢卡契。卢卡契是本世纪有重大国际影响的文艺理论家,他的全集据说有16卷之多,我没有见到过。听说省委宣传部有一套,能不能借出来看看?了解批判的对象,才能批判……”

此言一出,举座愕然,我不禁为先生的不识时务捏了把汗。果然,在我们毕业离校后不久,就对先生的“写本质”论展开了猛烈批判!

直至1977年调回北京,陈涌先生在西北师大生活了整整15年。此文所及,仅是他初到师大的一个小小侧影。作为一名学无所成的学生,我深感愧对先生的教诲,谨以此略表寸草之心。

言犹在耳

——怀念汪锋

老同学相聚,回忆在西北师大度过的艰难岁月,不约而同谈到汪锋。

那是1963年的夏末,在西北民族学院美丽的校园里,洋溢着欢乐的节日气氛。兰州各大专院校的应届毕业生在西北民族学院大礼堂,由省政府隆重举行毕业典礼,做报告的是分管文教工作的何成湘副省长。报告结束,掌声还没有停息,主持者只介绍了一句,从主席台幕侧健步走出一位身穿灰中山装的领导同志。他就是当时中共甘肃省委书记汪锋,身体壮实,面色黝黑,胖乎乎的圆盘脸上漾满笑纹。只见他随随便便往台口一站,就带着浓郁的关中乡音讲起话来。

他不是在念话,手里既没有稿子,也没有本本。他那从容而恳切的神态,面对的仿佛不是即将离校的大学生,而是要上路远行的子弟。他说,刚从外地回来,没有准备,随便讲几句。有人说,我汪锋没有本事,只不过敢讲真话,敢向中央要粮而已。讲真话算不算本事?他拍拍自己的肚皮,大声说,如果我现在饿着,却像某些人那样说自己吃得饱饱的,那不是自欺欺人吗?如果我们的干部敢讲真话,前几年我们会挨饿吗?前年,我刚到兰州时去几所大学看了看,为度荒,院子种了自留地,为煮菜,好些桌凳也烧了火……乱七八糟,乌烟瘴气,简直不像个大学的样子?作为共产党的书记,我心里很难过……

讲到这里,他沉重地低下了头,一时,全场肃然。

我也不由得低下头来。在那终生难忘的日子里,我不仅在脸盆煮南瓜时烧过桌凳,还跟同学们一起成群结伙去抢捋过校园附近农民的柳树叶儿,偷挖过刚刚透绿的苜蓿芽儿……

但是——他突然又放开嗓门,大声说道:

同学们!这不是你们的过错!这责任应该由党来承担!几十年后,当你们成为爷爷奶奶的时候,你们面对自己的儿孙,可以自豪地说:爷爷是认定了共产党的,在饿得浮肿的日子里依然坚持读书,没有造反,没有闹事——

他一边讲,一边抚摸着自己的下巴作捋胡须状,俨然一副老爷爷对小孙孙谈话的神情,逗得大家爆发出一阵欢快的笑声。笑声结束后,他恳切地讲:

这一点很了不起呀,同学们!这说明你们在政治上已有了初步的自觉和清醒,是经得起考验的一代。现在,你们将走向社会,能不能经受住新的考验呢?借此机会,我赠大家两我句话以共勉——

千百双热切的目光聚焦于一点,挤得密不透风的大礼堂鸦雀无声,只听见电扇的叶轮呼呼飞旋,自己的心在怦怦跳动。汪锋同志环视全场之后,见同学们掏出笔记本,忙摇摇手说:不必记!不必记!我这不是什么指示,不过是两句大实话。第一句,是不要大惊小怪。第二句,是不要随波逐流。社会毕竟是社会,不会像书本里所讲的那般美妙。任何社会,包括我们的新社会,都是光明和黑暗的混合物,只不过光明和黑暗所占的比例不同罢了。你们在校所接受的教育,主要是正面教育,容易给人形成一种错觉:以为社会的发展已经由革命导师指明了道路,搞清了大大小小的规律,我们只要按照革命导师的教导去执行就可以了。但一接触社会实际,特别是接受到那些丑恶的东西,才发现不是那么回事,于是往往大惊小怪,产生受骗上当的感觉,丧失信念和理想。其实,这不是理论的过错,而是我们对理论的态度不够正确。理论,永远落后于实际,不然,为什么说生活之树常青,而理论是灰色的呢?

那末,社会既然如此,是不是就随波逐流好了?不行!大惊小怪不行,随波逐流也不行。随波逐流,你就会与那些丑恶的东西同流合污,利令智昏,权迷心窍,色胆包天……面对花花世界,没有崇高的理想、坚定的信念,就无法抵制诱惑,抗拒腐蚀。革命者不是苦行僧,应该有种种物质和精神的享受,但起码得有范仲淹的水平。范仲淹能“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,我们共产党人,在推翻压迫人民的旧政权而自己掌权之后,能容许“朱门酒肉臭,路有冻死骨”吗?……

掌声,暴风雨般的掌声,回忆起当时的情景来,似乎仍在我心底轰鸣。

三年之后,当我再次见到这位救民于水火的省委书记时,他已不可能对我进行言教,而只能“身教”了。

那是一个细雨霏霏满路泞泥的日子,在工宣队长的指挥下我们列队天水街头,看“反革命修正主义分子汪锋”从兰州来这里挂牌游街,接受批斗。他站在一辆卡车上,被四名持枪战士押着,胸前挂着块桌面大的牌子,额角的白发在雨雾中闪闪发亮,宛然一尊雕像……

“打倒汪锋!”

“打倒汪锋——”

在一片喧嚣之中,我仿佛仍然听到的是他那恳切的叮咛:

不要大惊小怪!

不要随波逐流!

三十多年来,这两句话我一直铭记在心,而且随着年龄的增长,越来越体会到它的针对性、哲理性和沉甸甸的分量,并把其作为指导自己人生之路的座右铭!

一渠春水渡三轮

——回味童年

出县城南门,远看一堆树,走近了,是一个村庄。十多户人家,农舍相望,依水磨而居,村以磨名。

陇南多河流,水磨随处可见。流量大,落差小,适宜平轮;流量小,落差大的地方,则只能是立轮。西和城郊的十多家水磨,全是立轮。渠水长流,绿树成荫,鹅鸭戏游,磨声漫吟,是农耕时代城郊田园一道亮丽的景观。但是,众多水磨中,三磐巨大的磨轮一字并列,五间水旱相接的磨房联为整体,由一条埝渠供水,经一座小桥出入的水磨,却独自一家,绝无仅有!因此,我的曾祖父晚清秀才士俊公,为自家水磨量身撰写的这副对联,后人一再重写,直到水磨归集体所有之后,每逢过年,都会张贴到饱经风雨的磨门口:

一渠春水渡三轮,

五间草舍通四面。

不过,先人分家,我这一支,却与水磨无缘。只分到二十几亩薄田,和一处简陋的宅院。

这宅院,地势低洼,与水磨仅一墙之隔。大门前小桥流水,立着一个青石碾滚儿,土墙外古树参天,几间低矮的偏厦房后面,是一个长着几棵果树的大菜园。原是曾祖父教授私塾时的校舍,人称书房院。

卢沟桥事变那年,一个霜叶纷飞的静悄悄的黎明,在一间狭小的耳房里,我呱呱坠地。祖父给我取了个小名儿叫“明生”,上小学时,崇敬孙中山先生的外祖父,改为“民生”。家里往往断炊,在我之前,母亲已有两个孩子夭折,缺奶、多病、灾荒、战乱中度过的童年,虽说艰辛,但有水磨相伴,仍不乏乐趣。

那日夜不息的哗哗水声,与连绵不断的悠悠磨声,组合成的复调音响,在城里孩子听来,也是单调、乏味、烦闷。但它同我与生俱来,似乎是我生命的组成部分,我却感到那么悦耳动听!流水拂弦,人们早就将潺潺的流水声想象成琴弦在拂动。钟子期不就从俞伯牙美妙的琴声里,听到了《高山流水》吗?万物有灵,在刚睁眼看世界的乡村孩子心里,一切都是鲜活的。注视着两扇磨盘和谐地演奏,细细的面粉纷纷吐出,我总认为冰冷的石头也有生命。水磨,已不再是水磨,而是一件神秘而好玩的巨大乐器!

襁褓中,还不明白是水磨的演奏,催我入睡,唤我醒来时,我已天然地感受到磨声的温馨。在土炕上摸爬翻滚的日子,我就急切地想知道磨声的来源。学会走路,学会光着脚丫在小院里转悠悠磨儿,学会在大门前树荫下,围着青石碾滚儿玩泥巴学鸟叫;当跟着母亲第一次走进磨房时,我惊讶得几乎变成了哑巴!天呀,这令人陶醉的仙乐,居然来自朵朵水花的飞旋,和两块石头的欢快吟唱!

孩子的感受力和想象力,远优于成人。人的想象力、感受力,随着年龄的递增而衰减。童年,对水磨感受的灵敏,想象的丰富,连我自己都莫名其妙。

水磨的吟唱,并非一个腔调,四季不变。它随流量的增减和季节的冷暖,也有强弱疾徐,喜怒哀乐。冰雪清融的春水,从槽口注入磨轮上的水斗时,会如同小曲般的欢快,悄悄听来,仿佛迎娶新娘时民间艺人的唢呐吹奏,轻松舒畅,喜气洋洋。秋水暴涨,溢满埝渠,磨轮飞转,水花四溅的疯狂怒吼,引起心弦的强烈共鸣,会听到莽张飞三声喝断当阳桥的气势。天旱缺水和冬天的冻水磨,咯吱吱——,咯吱吱——的呻吟,如泣如诉,简直是孟姜女在哭长城!风和日丽,渠水流量稳定的日子,徐疾有度,回环往复的咏叹,如同奶奶教唱的古老童谣,上句的末尾,与下句的首字重叠,连绵流畅,音韵贯注,听得人浑身舒坦。特别是万籁俱寂的月光下,站在小院里独立细细聆听,会将人童稚的好奇心,引向高远无际的深邃星空……

水响磨转,磨声中成长的孩子,最怕“打埝”——洪水冲毁淖埝,水磨罢工。磨门紧闭,没有人来往出入走动。埝渠边,听不到淘菜洗衣的年轻爽朗笑声。家家吃水,得跑老远到邻村的深井里去挑。白天,大树笼罩的村庄,哑静得死寂;夜晚,天黑得像锅底。每棵树,都在为水磨的失声变哑而默哀。没有磨房的灯光指路,谁还敢出门去玩呢!

有一个小小的谜,我至今没有猜透——

在一次磨轮维修后,突然发出刺耳的尖声怪叫,吵得人心神不宁,难以入睡。我问祖父,是什么原因?年迈的祖父曾长期管理过磨房,不料,他摇摇头,露出一个无声的苦笑,吩咐我:“静下心,认真听听!”我听来听去,那声音总似乎在喊叫:“没吃肉——!没吃肉——!”

三天后,尖叫声慢慢消失了。但我心中仍结着一个谜团。于是,便将自己的感觉,偷偷告诉给了磨主的孩子。那孩子小声说:维修磨轮那天,城里不逢集,没有割到猪肉,家里又舍不得宰杀正下蛋的老母鸡。招待木匠师傅的饭菜,果然没有肉!

这是无端的巧合呢,还是想象即现实的倒影?或折射?木匠师傅的杰作,着实值得玩味!难怪,有副对联:“世事洞明皆学问,人情练达即文章。”

秃树摇风,滴水成冰。阴暗幽深的磨轮口底下,却变成了亮晃晃的水晶宫。一根根晶莹剔透的冰凌棒儿,诱人馋涎欲滴!那时,城市多被日本鬼子侵占,陇南山乡小县的孩子,还不知雪糕为何物。漫长的冬天,去火解馋,只能嗍嗍冰凌棒儿。看到城里孩子,也结伴来扳冰凌棒儿,一种可笑的“近水楼台先得月”的优越感,也会油然而生。

但是,更让人难以忘怀的,是水磨旱间里的那盘通间大炕。炕上只铺着一张破旧的竹席,却是一个包容、开放的温暖世界。既供磨面人歇宿,也收容打短工糊口,无家可归的流浪汉,无儿无女、孤苦讨饭的老人,被后娘毒打离家逃走的孩子……来这里遮风避雨,临时过夜。这盘大炕,也是水磨旁边孩子的乐园。几个小伙伴,会不时爬上大炕,说笑斗嘴,玩石头剪刀布,听人讲稀奇古怪的民间故事。不过,我们伸脖子盼望的,还是麻石匠来维修磨盘,如果能遇到这位神仙,就更开心了。

麻石匠,并不姓麻。小时候出天花,腮上落下几个浅浅的麻子窝儿罢了。他,五十多岁,矮个头,短胡茬,说话带笑,走路生风,一举一动,都十分有趣,招人喜欢。多家水磨维修磨盘的活儿,由他包揽。不仅同磨主相熟,连我们这些小淘气的小名儿,也大多叫得出来。

维修磨盘,俗称“打磨”。一盘磨,上下两块磨扇,中间部位是磨膛,周边是一条一条的磨齿儿。磨齿磨老了,齿锋变顿,齿沟变浅,就得维修。这是一项专业性的技术活儿,凭经验和手法,有一套特制的工具。

麻石匠干活儿不慌不忙,有板有眼。他先换上自带的旧衣裳,把维修的磨扇放平支稳。再束紧腰带,取出工具,戴上铜腿子眼镜。然后掂一个小板凳稳稳当当一坐,才动手。

面对磨损的磨扇,他如同故友重逢,慢慢触摸,细细端详。冰冷的石头上,似乎还留有他上次维修的余温。他笑着说:“不认得啦?麦子上场,你先尝新,怪不得把牙齿磨了……”说笑中,手执锤錾,目不转睛,一旋儿一旋儿,把磨浅的齿沟,适度加宽,加深。干完第一遍活儿,累了,不用人伺候,抽锅自带的干旱,缓缓气,收好他玛瑙嘴子的旱烟锅儿。再用小錾子细细修理,在石头上绣起花来……

不少人将劳动称为“受苦”,可这位快活的老汉,数十年同石头打交道,却在享受着劳动的乐趣!

老汉的拿手绝活儿不只有打磨,他还会尖声细嗓模仿女声,充满柔情地唱秧歌曲儿呢。什么《绣荷包》呀,《织手巾》呀,《摘豆角》呀……张口就来。在锤錾丁丁,火星击溅的同时,我们盘腿坐在炕上,悄悄听着。一曲有滋有味,入耳难忘的《蓝桥担水》,就在婉转流淌:

太阳呀一出照山川呀,

绣房里走出王玉莲。

我公公今年七十三呀,

我丈夫南学把书念。

我家里再无男子汉呀,

全家吃水靠我担。

上河里担水路遥远呀,

下河里担水路不干。

柏木桶子桑木担呀,

忽闪忽闪压两肩……

唱到这里,老汉的肩膀一耸一耸。逗得人捧腹大笑。

一渠春水渡三轮,也渡过了我的童年。回味童年,也许有助于认识自己。鲁迅说过:“童年的情形,便是将来的命运。”

2023国庆特刊征稿启事

请添加办公微信13681238889,将您的20首诗词(新诗共200行内)或3篇散文(共6000字内)、简介、照片传来。传前请仔细校对好您的简历和文字,确保准确无误。10月31日截止,依次在官方网站和官方微信公众号重磅推出。

联系电话:010-68688898