【国庆特刊丨中国作家 马杏杨 作品展】

丨 国庆特刊丨

中国作家 马杏杨

作品展

作家简历

马杏杨,女,先后就读于舒城师范学校、合肥教育学院、南京师范大学。中国诗歌学会会员、中国散文学会会员、南京作家。多篇作品散见于《散文百家》等报刊,有作品入选“中学语文快乐阅读”系列丛书,在“中国散文网”、“笔若诗歌网”、“现代诗魂”、“青春的散文诗”等多家网络平台发表众多作品,深受读者和听众喜爱。由中国散文网倾情推出“马杏杨散文专栏”、“马杏杨文学馆”。

★ 作 品 展 示 ★

母亲的思念(一)

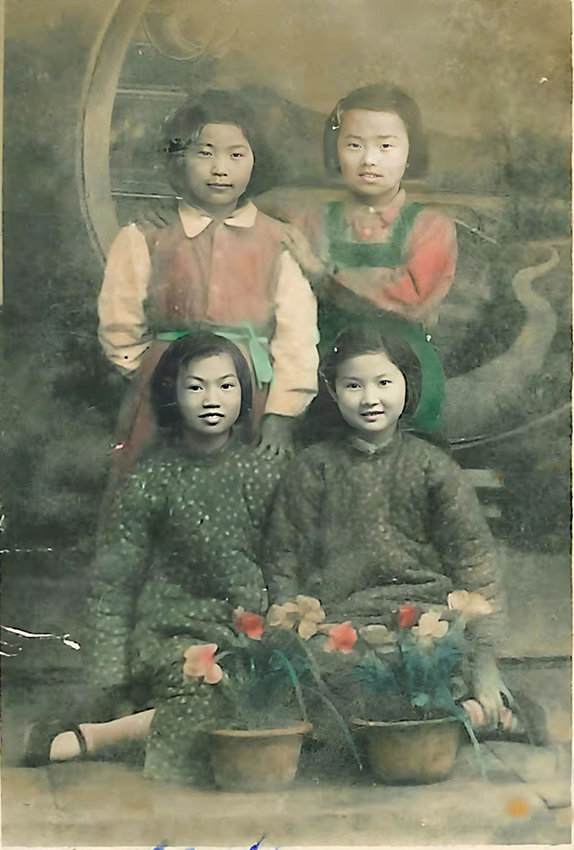

我翻看着母亲从前的照片。

看这一张,前排右一,这位如芭比娃娃的女孩,是几岁时的妈妈,我不知道这张照片摄于新中国之前还是之后?但是,我们都看到了一张无比温柔可爱的天使的脸。

新中国之前,妈妈是皖中平原一坐古城里大户人家的女娃,她的母亲是一位美丽的大户人家的小姐,我们只见过唯一的一张照片,可惜的是,现在不知遗落在哪里?照片里那位穿着旗袍的苗条身段的女子,椭圆的脸,白皙而细腻,珠圆玉润的胳膊,戴着玉环的玉一样的手,柔美地顺着旗袍的线条垂下来,那是妈妈的母亲,大家闺秀,她在生下我们第二个舅舅的时候,得了产后风香消玉殒,年仅二十七岁。

母亲童年的时候失去了母爱,迎来了新中国。

童年的母亲,完全不懂关于资本主义和社会主义这些高深的理念和信仰,她在古城最繁华富裕的高墙深院里出生,我们也许无从追寻,母亲温柔善良的天使的心灵来自哪里?她太小,还没有来得及接受高等教育,还没有来得及接受中国君子所崇尚的关于美好境界的高贵的熏陶,她的资本家的身世和背景,就淹没在无产阶级革命的洪流里和共产主义理想的伟大的时代里。

童年的母亲成了新中国的社会主义的儿童,她家的高墙深院献给了国家和人民。

她的祖父深深理解民族的大义,主动接受历史的审判,虽然家乡人民对这位解放前的慈善家心怀感恩,在公审大会上泪流满面地保护着这位地主乡绅。

童年的母亲,那位芭比娃娃一样善良美丽的小姑娘,在她亲爱的家园,古老的县城,和全中国人民一样,热情满怀地歌唱着:解放区的天是明朗的天~

然而,这位从母腹中就吸收银耳燕窝的娇生惯养的“芭比娃娃”,开始了真正地走向了人民,我们的童年的母亲,那位喜欢唱着“解放区的天是明朗的天”的小姑娘,看着家里米缸里的米一天天减少,用童年稚嫩的脚步踏进了烟厂,成了新中国最小的童工,她说,她的小手一手正好抓住二十支烟,正好放进一包,所以,她的速度最快。

渴望学习的“芭比娃娃”,从烟厂出来就躲在教室的窗口,听着先生讲授知识和文化,她被温文尔雅的人民教师请进了教室。

几年后,母亲终于考取了家乡的师范学校,校址正好是解放前自己家的住所。

母亲是家乡师范学校的校花,这是公认的,除了美貌,还有美好的心灵。

十七岁的母亲,走出师范,成了新中国的人民教师,不知是什么样的原因,她对她的学生赋予了天使一样温柔的情怀,在那些素朴平凡的日子里,她将学生领回了家里,分享她并不富有的粮食,少女的她,牵手着弟弟和妹妹一样的儿童,走过春雨绵绵的日子,走过雪花飘飘的暮色,走进沐浴新时代霞光的灿烂的黎明!

我想象着天使的情怀,无论是富裕还是贫穷,无论是拥有还是失去,都一如既往、一往情深地爱着土地和人民,绝不独享荣华,让全体共享富裕和繁荣!

也许,这就是真正的高贵,这就是真正的贵族精神!

(写于2022年元月2日)

母亲的思念(二)

母亲在世的时候,孩子们是母亲永远的话题,而母亲离世后,当孩子们无数次端详母亲照片的时候,关于母亲的话题,却成了流不尽的滔滔江水。

我不止一次地写过,母亲出身于皖中平原一座古城里的大户人家,她的祖父是当时享有声望的商会会长,父亲虽是富家公子,但是并没有沉迷于灯红酒绿,而是靠勤奋努力走进高等学府。母亲正是这古城富贵之家的最早出生的千金,圆圆的脸蛋,黑黑的眼睛,白白的皮肤,长相如同橱窗里的洋娃娃,她备受整个家族和所有亲人的宠爱。母亲之后,家里又相继诞生了两个妹妹和两个弟弟……

在文中我用了省略号,是因为母亲的童年,对于我们这些儿女们,仍然有着太多的空白。我很希望从家乡的乡亲和亲人们那里,更多地搜寻一些关于母亲生活的片段,让那些初春一样嫩绿而温爱的日子,滋润着我们不愿干涸的心灵。

母亲的生母接连生了三个姐妹和一个舅舅,当生下第二个舅舅的时候,产后风让她香消玉殒,年仅二十七岁。在养母还没有到来之前,童年的母亲和她那不谙世事的弟妹们是怎样的黯然神伤呢?记得妈妈曾对我说过,心里很难过很难过,直到迎娶了新的母亲,她心里依然很难过很难过……

我们儿女们眼里的妈妈,总是那样充满了浓浓母爱,是那样温婉美善的妈妈,是那样永远没有脾气的妈妈。妈妈她从来都没有任何宗教的概念,然而,她的内心却是那样的柔和宁静,那样的光彩和灿烂,妈妈有一副甜美纯净的嗓音,这样的嗓音让她十八岁的时候,就站到了推广普通话的讲台,作为最年轻的语音讲师,给全县的知识分子讲授语音知识;这样的嗓音也让她被抽调龙河口水库建设工地,作为播音员播送着一个又一个鼓舞斗志的新闻。妈妈好看的脸蛋下也有一副好看的身段,这样的身段加上文艺的细胞,很自然地经常成为舞蹈演员和编导,妈妈有一位名叫徐启海的学生,用文字记录了姐姐一样的恩师生活中的点点滴滴,我才知道了在我们还没有出生的时候,小城斑斓的夜色下拥军爱民的歌舞里,少女的妈妈青春靓丽的身影。其实,私底下妈妈同样赢得了爱人由衷的赞美,爸爸也是不止一次地面对儿女们,动情地说着:你们的妈妈,身上的每一根线条都是美的,你们孩子们,要感谢我为你们找到了一位好妈妈……

关于父亲对母亲的情感,我也想多说几句,父亲是唯美主义者,超然淡泊,他自认为自己一辈子最高的成就和成功就是爱情,是母亲给予他的爱情。所以,他对母亲所有的评价都是由衷的骄傲和自豪。

虽然有那么多关于妈妈的话题,可是,她的童年,多少年对于我们如同谜一样,充满着神秘的色彩!

记得多少年前,我们还比较小的时候,一个午后,我家的窗口前,忽然闪过一个老年女子的身影,头发灰白而蓬乱,她径直走进我们的家,直呼妈妈的乳名,然后自我介绍,她是妈妈儿时的家庭教师,妈妈很快回忆起了,这位站在面前的女子,正是自己的家庭女教师,曾经的她喜欢穿着月白的衬衫、黑色的长裙,容貌端庄而秀美,妈妈回忆起了女老师教她唱过的《渔光曲》……

她告诉妈妈,她非常怀念往日的青春生活,常常回想儿时的妈妈,她用了近乎二十年的时间到处打探妈妈的消息,直到今天才找到了妈妈的住所。

爸爸和妈妈将这位已经变成了乡村妇女的女老师,热情地留宿了下来,将家中最好的卧室留给了她,在这段日子里,这位曾经唱着《渔光曲》的如同明月一样秀色的女教师,向我们叙说了妈妈的童年,她告诉我们孩子们,你们的外婆在怀孕你们妈妈的时候,吃的是银耳燕窝,你们妈妈小的时候,是家里的掌上明珠,头上扎着花辫子,身上涂抹着香脂……可是,今天看到你们的妈妈为你们这样辛劳,真是不敢相信。

这个春天,我接听了三姨娘从合肥打过来的电话,我只知道,解放后,二姨娘很小去了芜湖唱戏谋生,后来成了当红明星,妈妈和三姨娘留在了家乡古城,完成学业后,成为了学校的老师,姐妹俩也成为全城公认的美人,除了这一点点信息,而不太清楚三姨娘成长的过程。

三姨娘告诉我,你妈妈十七岁在和平一小教书的时候,我才十四岁,是这所学校六年级的学生,那时,全家很穷,一天只能吃一顿,更没有钱买笔和橡皮,读书是一种奢望,可是我继续读下去了,以优异的成绩考取了县城一中,后又深造地级市区的师范学校,毕业后回到家乡,分配在县城考棚小学,和姐姐成了同事。

三姨娘还告诉了我,你妈妈是在考棚小学怀上了你,你出生的时候我在场,你小的时候特别可爱,与众不同的是你的身体异常柔软,你伯父家的十六岁的姐姐,从外地赶来带着你,整天手捧着你在校园里转悠,非常漂亮的少女,她现在在哪里呢?我告诉三姨娘,姐姐一直在合肥,现在还是好看的样子,不久前,姐姐从微信里看到妈妈的照片,还评论着呢:你妈妈和你三姨娘当时真是全城的大美人,至今回想起来仍然光彩照人!

这个春意融融的午后,三姨娘深情娓娓地向我述说了她对姐姐和姐夫一生的感动和感激!

她说:如果没有姐姐和姐夫,就没有今天的我,你爸爸是异乡人,自从和你妈妈相恋了,他就慷慨付出,每个月的工资几乎全部补贴了我们全家的生活,而我读书深造,全是你妈妈请求你爸爸每月按时给我寄钱,一个月都不少,我用这些钱买香皂、衣服和学习用具等。其实爸爸的父母早逝,爸爸是家中的小弟,上大学的时候,也是自己的兄长和嫂子含辛茹苦供养着弟弟的学业。这让我想起了远在淮河岸边的大妈,也说过同样的事情:你爸爸自从认识了你妈妈,就再也不给这边寄钱了……

关于妈妈和三姨娘的美貌,很多人会做一些比较,妈妈是圆脸蛋,性格温柔,缺少锐气,而三姨娘是椭圆脸,精通数学,性格冷静,在学历上比妈妈更高一层,所以,会有人说,三姨娘气质更佳!

这里有一个插曲,当我将这篇写母亲的初稿发表在微信里,被妈妈的学生徐启海叔叔看到了,他给了我这样的评论:对妈妈与三姨娘的描写,圆脸与椭圆脸说得极为准确,就气质而言,我认为姐姐比妹妹更具“个性”。用今天的词汇表达,是你妈妈的“小酒窝”更让粉丝稀罕。我有一个很深的感受,今生有缘遇见恩师,真正接触仅仅一年的时间,不知为什么影响如此之深?在部队做放映员的时候,学习了电子学说,知道了“电磁场“,打个比方吧,学生我这辈子学习、进步、做人、做事,都是在一个无形的磁场中,受到”磁力线“的影响甚至被“磁化”,你母亲,我的恩师便是这“磁力线”的“磁极”!

我们十七岁的少女的母亲,给他的学生一生进步的影响和熏陶,是无论如何超出我们的想象的,然而,我们深信和感动于这美好的师生情谊!深信和感动于这流淌于岁月之河的永不磨灭的记忆!

记得有一年爸爸去地级市区参加高考阅卷,遇见另一位来自本市的阅卷老师,阅卷空隙,和爸爸闲聊,问爸爸来自哪里?爸爸回答了这座被他视为第二故乡的古城,或许,一位美女真的能让她生活的城市,增添几许让人想象的魅力,这位阅卷老师听到了这座城的名字,眼睛亮了许多,看爸爸也亲切了许多:你来自那里,我想问你,这座城里有一位著名的美女你知道吗?你认识她吗?爸爸问:她叫什么名字?他报出了三个字,将末尾的云字声音拉的很长,爸爸当时就忍不住笑了,我怎么不认识?她是我的小姨子!爸爸欣喜于外界对三姨娘的评价,然而,爸爸内心对自己爱人深深地欣赏,别人如何知道呢?

还是回到妈妈的童年吧,我从三姨娘的回忆里,痴迷地追寻着一位小女孩的足迹。

“你妈妈的小学是在省城合肥就读的”我追问:“妈妈何以一个人去合肥读小学?”“因为你外公、外婆都在合肥工作,将你太奶奶也接去了合肥,你妈妈是全家的掌上明珠,所以,就将她一个人带去了省城,而弟妹们都留在了县城”我又问:“你们在县城如何生活?”“那时,大户人家都有佣人”。

迫于追问,三姨娘向我彻底而认真地描述了童年的妈妈,她说:你妈妈童年的时候非常爱干净,她有一个爱好,很痴情地爱好,就是喜欢做布娃娃,然后,将她心爱的布娃娃放在精致的盒子里,每天为她换漂亮的衣服,还时时偷偷地看着,绝不允许别人触碰她的布娃娃,不允许我这个妹妹去触摸……一旦有谁触碰了她的布娃娃,她就在床上放赖再也叫不起来……我有些疑惑,不解地问:我妈妈性格温柔,这像她的性格吗?三姨娘立马否认:不!你妈妈有性格有脾气,自从做了你们的妈妈,就再也没有脾气了……

我懂了,妈妈呀,你生了我们,原来我们就是你一生心爱的“布娃娃”。

祝贺新书《蓬山行》

——因《蓬山行》有感而发

妹妹的女儿周澍熹,小名如如(我喜欢称呼如宝)给我寄来了她的处女作《蓬山行》,从菜鸟驿站到走进家门,我怀揣着欣喜,当我迫不及待打开扉页,我的眼睛湿润了……

我甚至想起她出生以前的那一年的夏季,那一年的春节……

如如的爸爸,那时还是妹妹的男朋友,当时,妹妹是南京大学哲学系的一名研究生,我们的家,地处较偏远的江淮平原,那个夏季,妹妹穿着浅蓝的T恤,碎花的长裙,在一个午后,按响了家里的门铃,是我开的门,当打开门的一霎那,我惊讶地发现,妹妹的身边站着一位男青年,穿着白色的短袖衫,蓝色的裤子,身体微胖,面带微笑,一脸的春光!哦,马上反应过来,这是妹妹从南京引进的男朋友,将是我们家的新成员!这位穿着白色衬衫的男青年,进家后显得异常兴奋,他滔滔不绝地对我们谈起南京长江大桥,谈起工程设计的深远影响,或流芳百世或遗臭万年,他的普通话夹杂的南方方言,很有磁性,妹妹却调侃,那是风卷残叶的声音……或许,正是那样的时候,他真正走进了江淮平原,走进了平原深处的一所宁静的中学,认识并融入了我们这个家庭,我们这一群新的亲人。

那一年的春节,妹妹的男朋友对我说:姐姐,我带你到南京江宁去,那里很好!很好!

正月十五的暖阳,普照着典雅葱郁的古都,我牵着妹妹的手,胆怯地走在这座亲切又陌生的城市,而妹妹的男朋友从小生长在这里,却早已经成了这里的主人,他轻松自如地带着我们走过车水马龙,走过霓虹闪烁,走过高大茂盛的梧桐树……他又带着我们向城南方向的江宁走去,一站又一站,卡子门……双龙大道……直至走进东山城内一座临街的灰色大楼,他毫不心虚地引着我们,顺着楼梯弯弯绕绕,仿佛不是第一次,擅自走进一间办公室,办公室里是江宁教育局的几位领导,记得,我这个未来的妹夫,在接受教育局的几位领导热情接待的温暖时刻,很自信、也很自豪地将我这位来自远方的姐姐,推荐给了江宁的学校。

我终生难忘,那是我命运的又一次重大的转折点,那个江南新春的早晨,阳光直射着洁白的墙壁,墙壁上偌大的南京地图,那位个头高高的、文雅的领导,微笑着问我对江苏的印象、对南京的印象、对江宁的印象?我看到,微笑的他不停地满意地点着头,他用手指着地图,让我选择想去的地方……

正月十五的夜晚,我们走在城市的大街上,准妹夫站到电话亭前,将我的喜讯,用电波传给了我远方的爸爸和妈妈……一轮明月,高悬在我们的头顶,高悬在城市的上空,歌声响了:城里的月亮把梦照亮……从那一刻起,我便确认,我从此拥有了这座故都,拥有了故都的月色,拥有了美丽的莫愁湖和秀丽的紫金山……

二十年后,当我读着妹妹的女儿周澍熹写的这一段文字:紫金山山色浓郁,天空广阔无垠……我怎能不感概?我是看着她在南京妇幼保健院出生的,因为体积太小,还放到暖箱里养了几天,妹妹出院时,医护人员将包着婴儿的小包裹,从售票的窗子里塞给她,妹妹坚持不从窗口接回宝宝,她想到,人虽然小,但也有尊严……

《蓬山行》正式出版了,出版社很看好这部著作,又加印了三千册,作为青少年教育读本。

作为姨妈,我是看着她长大的,而且,她顶喜欢用微信和我交流情感,她属于零零后的一代人。在书香的环境里生长;在缤纷复杂的社会里生活。理想的美丽与现实的残缺,希望的温暖与失望的寒凉……一切的一切,都化作了她孤独的悲伤,她开始有了倾诉的欲望,当她感到,人海茫茫、人情苍苍的时候;当她感到,没有人可以静静地听她倾诉的时候,她想到了写作,也想到了她唯一的知音,姨妈……我也说不清楚,我为什么曾经读了她的一首诗,居然流了三天的泪……

妹妹也会对女儿开玩笑:你爸生了你,但却读不懂你,只有姨妈最懂你!你和姨妈有一个共同点,就是超常的敏感!

敏感,大概属于文学的特质,但是,《蓬山行》的问世,绝非只是凭着一点一点的敏感而完成的,我相信,那是一滴一滴蓝色的冰水,那是一抹一抹暖红的熹微,那是初春的柳芽里鹅黄的舒展,那是深沉的夜色里星光的闪亮……

祝贺《蓬山行》!

祝贺可爱的文坛新星!

花香的回忆

过去的照片都被时间模糊了,也被记忆模糊了,我从大伯父家模糊的集体照里,截图了这一角相对清晰的影像,这是大伯父的二女儿,我们的二姐姐,在我们童年的时光里,命运将远方的这一位亲人送到了爸爸和妈妈的身边。

那是一个春暖花开的日子,母亲所在的学校被包围在金黄的油菜花中。应该是个星期天吧,学校里没有了学生,也没有了老师,只有妈妈和我们几个小儿童,因为,我们都随着妈妈住在学校的宿舍里。

漫无目的,妈妈手里抱着一个,是妹妹;身边紧靠着一个,是我。早晨的阳光,透着花香,只见远处的油菜花丛里走来了两位年轻的姑娘,清新的气息如同那灿烂的油菜花扑面而来,太新奇了,这是乡村的小学,资本家后代的妈妈,自从从城里的学校一路下迁,已经有些年头了,哪里可以见到城里的青年,正疑惑的时候,两位女子已经径直走近学校、而且迎面向妈妈走来了,我仰着圆嘟嘟的小脸蛋看着找妈妈问话的女子,她竟然是那样的美丽,淡黄色碎花的上衣,挂着白色的口罩,口罩塞进衣扣里,只露出两根白色的线条,哪里可以见到这样美丽的人呢,电影里也很难见到啊,她看着妈妈,微笑着说话了:同志,您好!我想打听一个人?妈妈问:你想找谁呢?作为小儿童,我也新奇,在这个乡间,居然降临了天仙一样美貌的人,甚至,还有些骄傲,这般天仙美貌的人,竟然还找妈妈问话?而且,她的声音是那样的好听,是我们也能听得懂的外地方言,女子又说话了:我想找一位姓张的人,她的名字叫~接着她报出了一个姓名,妈妈惊讶地回答,你要找的人就是我呀!你是?对方嫣然一笑,笑容灿若云霞!对方欣喜地看着妈妈,清脆地叫了一声:三妈!呀!你就是三妈!妈妈有些懵了,面前如此美貌的女子叫自己三妈,到底是谁呢?对方自我介绍:三妈,我是香,我是你的二侄女儿。妈妈恍然大悟,原来,是爱人大哥的二女儿,小时候见过,已经长成了大姑娘了!

我们孩童更是无比欢喜,感觉是天上掉下来一个好姐姐!

二姐和另一位女子是同一个工厂的同事,她向妈妈详细说明了来历,她是从下放的农村被招工进入工厂,这是大型国有工厂,厂址就在舒城,她和同伴是走了十里的路,一路打听,这才找到了远在异乡的亲人!

我们孩童永远记得,二姐的黄色挎包里,全是给弟妹们买的精致的糖果、水果和衣服,可那时,她初进工厂,每月工资只有十六元。妈妈动情地去了街镇,首先去邮局拍了电报,告诉爸爸这美好的消息,接着去了餐馆,订制了最好的菜谱~

记得,那个晚上,二姐和她的同伴就留宿下来了,和我们孩童住在同一个房间,那个幸福而温暖的夜晚,让我们终生难忘。

后来,每相隔几个星期,二姐都要带着一个同伴,来家里看望我们,她总是那么美丽,有时穿着粉红的衣服,有时穿着天蓝的衣服,那黄色的挎包里永远都是满满的水果和糖果。

后来,爸爸打报告要求调动到离妈妈最近的一所中学,爸爸在中学里有了一间单身宿舍和办公室,一个冬天的暮色苍茫的傍晚,爸爸的房间走来了一位上海青年,他毕业于华东师范大学,被分配在这所中学,并且被分配在和爸爸同一个房间,既然同一个宿舍,这位和善的异乡青年,让爸爸有了恻隐之心。这个晚上,我们看到爸爸领着一位戴眼镜的说着异乡话的男青年来到了家中,那时,能给客人最好的招待就是鸡蛋和面条了,很晚了,男青年要回校了,天寒路黑,人地生疏,爸爸有些担心,让已经上了中学的哥哥送他回房,当哥哥从中学回来的时候,他口袋里有了满满的上海糖果,金色的花糖纸,奶油的味道,让我们这些孩童有了关于大上海的无限的联想……

这位青年在和爸爸同室办公的时候,爸爸发现他每隔几天都会给上海的父母写信,也关心过他的个人问题,他执意地说要找上海姑娘,绝不在异乡考虑。

又一个春暖花开的日子,傍晚了,二姐和同伴要回城了,走了几步,二姐又一次面向三叔、三妈挥手告别,命运是多么神奇啊,正是那惊鸿一瞥,被爸爸学校的几位背着手、休闲散步的知识分子看见了,全体不约而同地惊艳,于是,有了后来的故事……

戴眼镜的教务主任美意地和爸爸开始了约谈,让爸爸牵线搭桥,将美貌的侄女引进来,其实,爸爸对于同住一个房间的上海青年也有好感,认为他善良而重感情,和爸爸的性格也有些相似,不爱浮华,孤僻内向,何况,那位上海青年在见到二姐后,就再也难眠,再也不说回上海找对象了,事实上,是男青年深深的相思,打动了爸爸,爸爸为侄女儿的婚姻大事和命运,开始了一次郑重地抉择!

后来,这位上海青年,用他一生漫长的岁月,回答和回报着三叔寄予他的嘱托和希望,回答和回报着关于爱情的命题。

记得,在爸爸生命最后的时光里,这位上海青年,爸爸的侄女婿,面对病床上的、他可亲可敬的三叔,近乎失控,泪流满面,冲出病房强忍悲声……

二姐的名字叫香,二姐和我们的故事就开始在那个美好的花香的日子。

作者二姐和二姐夫