历史小说的文学品格

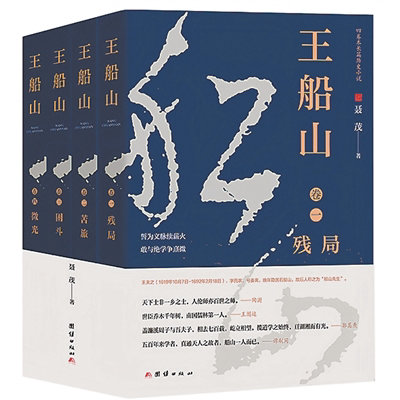

聂茂的长篇历史小说《王船山》(团结出版社)或可视为湖南文坛近年来的重要收获。湖南文学传统中,有乡土写作的维度,也有历史写作的维度。从乡土小说看,从《边城》到《山乡巨变》,再到获得“茅盾文学奖”的《芙蓉镇》,湖南产生过不少乡土文学史上的里程碑式作品。而在历史写作方面,从改革开放初期任光椿的戊戌变法史书写,再到唐浩明《曾国藩》等以湘军史为题材的作品横空出世,几代人共同建构起湖南历史写作的传统。历史人物的书写越往上走,时代背景就越模糊,生活细节甚至精神动向也就越难把握,对写作者学识和想象力的要求也越高。比较而言,谭嗣同、曾国藩是近代人物,生活背景与精神背景相对清晰,《王船山》的历史背景在明清之间,从文献整理、日常想象到人物构型,写作难度更大。梁启超在梳理近300年中国学术时指出,王船山的思想虽然经过曾国藩等人的整理已经复活,但光是整理的复活还不够,真正的复活是精神的“符合”,而“精神的符合只怕还在今日之后”。梁启超的这一断语已是百多年前的事情了,如今,王船山的精神复活不仅表现在湖南学者对其学问的研究上,而且也应该表现在用文学手段塑造王船山形象,以揭示其精神世界这方面。

怎么写历史小说?百年来的文学史争议不断。从现代文学传统看,有新编演义、据实求真两大类,总体来说,《王船山》属于后者。但是,历史叙事不应该简单局限在解释文献和确定文献的真伪,以及表现其价值等方面。历史叙事要依靠作家的知识素养和理性认知,重新获得对过去事物的新鲜感,也即我们现在常说的,用自己的思想去照亮历史的原始资料。《王船山》在这方面有其长处,它为我们提出了一个问题:大时代中的个人如何选择?

王船山是岳麓书院的学生,对岳麓书院创办者张载非常崇敬。张载的“横渠四句”,即“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”非常有名,这是儒家知识分子毕生所追崇的信仰。在明清鼎革的大时代中,王船山曾经试图要“为万世开太平”,要“为生民立命”,但后来发现“事不可为”。许多王船山传记里都记载过这一点。既然“事不可为”,王船山选择退隐著书,他对儒家文化集大成式的发扬,是一种文化拯救,具有悲壮性与崇高性。王船山的学术贡献,近100多年来已有很深的研究,这种贡献虽在小说里面是略写,但它是叙事发展的终点,也是王船山这个人物性格走向的趋势。王船山的人生抉择,展现了从立功到立言、从为生民立命到为往圣继绝学的儒家人格发展的全过程。

《王船山》赓续了中国新文学的启蒙精神。当代历史小说写作,风格与笔触各有特点。例如唐浩明的《曾国藩》,比较擅长写官场、政治,而聂茂的《王船山》重点在于写文化。鲁迅曾在他的杂文里批判过张献忠的残暴与酷虐,在这方面,《王船山》与鲁迅的批判颇有相通之处,在对农民起义军的描写方面,既突破了过去的成见,也把握住了历史分寸,体现出新文学国民性批判的精神特征。

梁启超曾说过,明末有一场大公案在中国学术史上应该大说特说,这就是欧洲历算学的输入。它创造了历法改革的历史功绩,而且中外学者合译书籍不下百种。梁启超甚至认为利玛窦和徐光启合译的《几何原本》字字是精金美玉,为千古不朽之作。《王船山》也写到历算法改革几个人物的遭遇,在乱世的描写中,以文明交流作为一个时代特点,这是小说世界眼光的体现。这部作品稍有不足之处也恰恰在此。梁启超曾说过,在这个时间点上,以历算学作为重要标志,这是中国知识线和外国知识线接触最为典型的一次。这两个知识线的交集造成了中国的一种新环境,不论是生活空间还是学术空间都发生了很大变化。小说如果能通过历算事件,在整体的生活氛围和人物交往的氛围里体现出中西文化、满汉文化的融合交汇,则能在更高层面上提升作品的文化价值。

聂茂是一位勤奋的学者型作家,也是一位作家型学者。他锲而不舍,历时12年完成了这样一部煌煌四卷本的大著,为世人走近中国明清之际这位重要的思想家、学者、诗人、词人王船山提供了独特视角。